![]() Nach dem 18.000 Euro teuren NX9-Flaggschiff und dem 6.000 Euro günstigen N5-Einsteiger nehmen wir uns diesmal den 4K-Projektor N7 von JVC vor. Liegt man mit diesem Zwischenmodell für 8.000 Euro in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis goldrichtig?

Nach dem 18.000 Euro teuren NX9-Flaggschiff und dem 6.000 Euro günstigen N5-Einsteiger nehmen wir uns diesmal den 4K-Projektor N7 von JVC vor. Liegt man mit diesem Zwischenmodell für 8.000 Euro in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis goldrichtig?

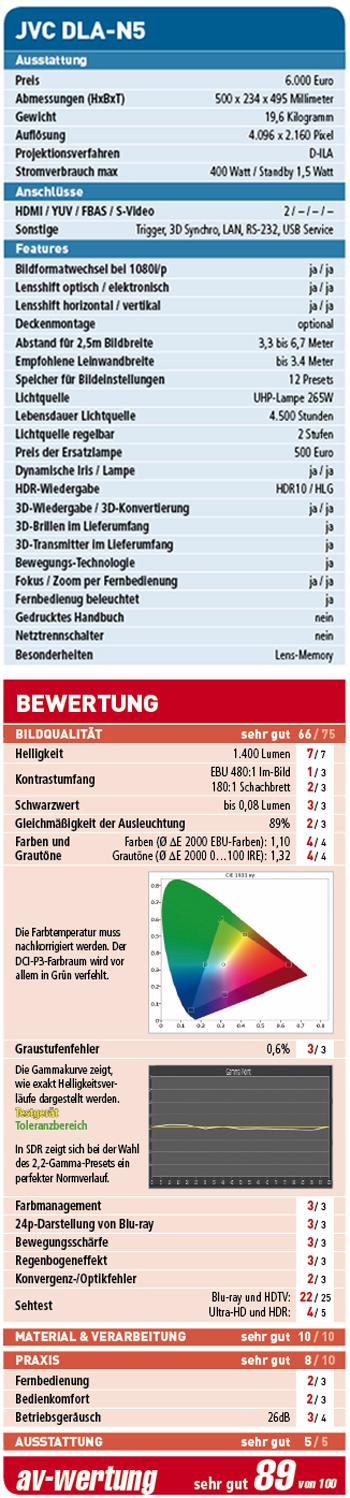

Äußerlich ist der N7 von seinem kleinen Bruder N5 (Test in audiovision 7-2019) praktisch nicht zu unterscheiden, denn alle Modelle der N-Serie teilen sich dasselbe Grundchassis. Mit einer Größe von 50 (B) x 23,4 (H) x 49,5 (T) Zentimeter und einem Gewicht von rund 20 Kilogramm ist dieses äußerst stattlich, aber in schwarzer Farbe nur bedingt geeignet für das Wohnzimmer. Dort gehört der 8.000 Euro teure 4K-Projektor aber auch nicht hin, denn mit einem gegenüber dem N5 verbesserten Kontrast von angeblich 80,000:1 und einem erweiterten Farbraum zielt der N7 auf die Ansprüche von Heimkino-Enthusiasten ab, die über einen eigenen, in der Regel komplett abdunkelbaren Raum verfügen.

Die Bildqualität eines Projektors ist selbstredend das wichtigste Kriterium beim Kauf. Allerdings möchte der Anwender gerade in dieser Preisklasse auch möglichst lange etwas vom guten Bild haben. Die gewünschte Langlebigkeit wiederum wird von der Verarbeitungsqualität bestimmt und genau hier sparen viele Hersteller durch Verwendung billiger Materialien. Nicht so JVC: Wirft man einen Blick in das Innere des neuen N-Chassis, so begegnen einem ausschließlich stabile Metallkonstruktionen, die so sonst nur in professionellen Projektoren eingesetzt werden.

![]()

Der modulare Aufbau des Chassis erlaubt es, ganze Baugruppen als Einheit zu wechseln.

![]()

Die gesamte Mechanik inklusive aller Zahnräder ist komplett aus Metall gefertigt.

![]()

Auch beim Lichtweg handelt es sich um ein komplett aus Stahl gefertigtes Modul.

Tatsächlich handelt es sich bei der N-Serie um ein Chassis, das unter anderen Modellnamen auch im Profi-Bereich verbaut wird. Zudem ist der Aufbau sehr modular, so dass technische Änderungen (zum Beispiel bei der Lichtquelle) in Zukunft leicht realisiert werden können. Alles in allem ist die JVC N-Serie tatsächlich wie ein Panzer gebaut und erwartungsgemäß sehr langlebig.

Mehr Kontrast

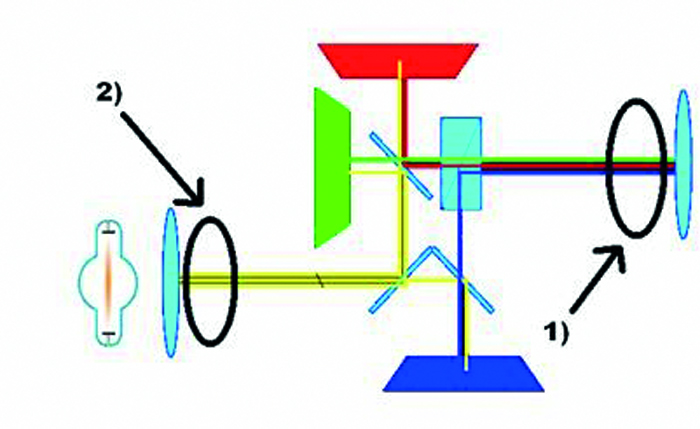

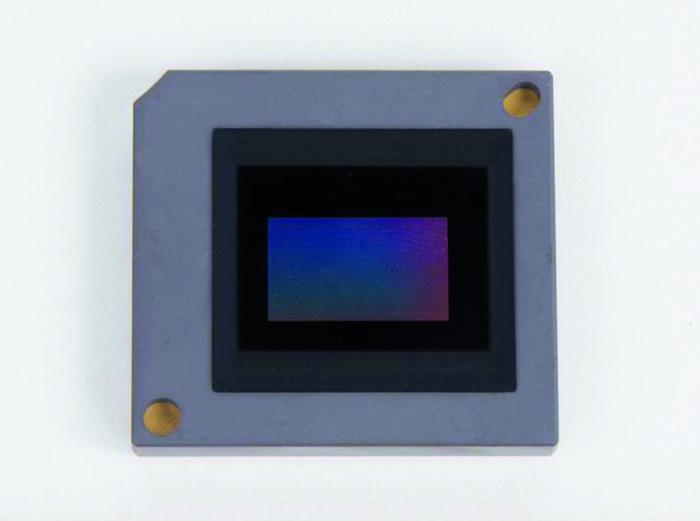

Realisiert wird der erhöhte Kontrast durch die Selektierung der verbauten „D-ILA“ Panels (JVCs eigene LCOS-Variante, hier mit nativer 4K-Auflösung 4.096 x 2.160 Pixel im 1,87:1 Format) und dem Einsatz eines dualen Iris-Systems. Für den vollen Kinofarbraum (DCI-P3) sorgt ein spezieller Farb-filter, der bei Bedarf in den Lichtweg geschoben wird. Dessen Lichtverlust soll durch eine gegenüber dem N5 erhöhte Brutto-Helligkeit ausgeglichen werden.

![]()

Bei den Anschlüssen setzt JVC zeitgemäß auf volldigital. Als Bildeingang stehen zwei HDMI-Buchsen zur Verfügung, beide mit voller HDMI-2.0-Bandbreite. Auch ohne Fernbedienung lässt sich der N7 dank Gerätetasten bedienen.

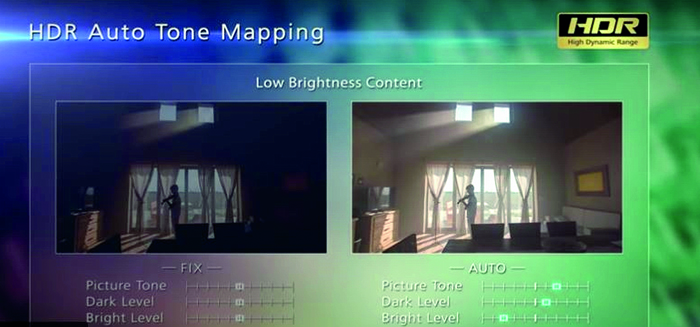

Die übrigen Ausstattungsmerkmale sind hingegen identisch zum kleinen Bruder: Das Vollglas-Objektiv bietet einen großen Zoom und doppelten Lens-Shift, alles motorisiert und mit der Fernbedienung justierbar. Die Lens-Memory-Funktion erlaubt das Speichern verschiedener Bildformate. Die Eingänge unterstützen über HDMI die komplette Bandbreite von 18 Gbps, das reicht auch für HDR bei 60Hz-TV- oder -Streamingübertragungen, eine 4K-Zwischenbildberechnung sorgt für eine gesteigerte Schärfe in Bewegungen und eine automatische HDR-Anpassung soll die richtige Belichtung von UHD-Premium-Inhalten gewährleisten.

Etwas heller als der N5

Laut Hersteller soll das N7-Modell mit 1.900 Lumen rund 100 Lumen heller sein als der N5. Erfahrene Heimkinofans wissen, dass ein Unterschied von 100 Lumen im Rahmen der bei Projektoren üblichen Serienstreuung nicht sonderlich viel sind und vom Auge von vielen kaum wahrgenommen werden. Messtechnisch lässt sich eine Steigerung tatsächlich ermitteln, unser Testexemplar erreicht bei nativer Farbtemperatur 1.870 Lumen. Kalibriert verbleiben mit 1.470 Lumen netto allerdings nur rund 70 Lumen mehr als beim N5. Für einen Heimkinoprojektor ist dies ein solider Wert, der auch Reserven für HDR bietet. Aktiviert man den Eco-Modus, so wird die Helligkeit um rund 22 Prozent reduziert, es verbleiben rund 1.100 Lumen, was für SDR-Inhalte bereits mehr als ausreichend ist.

![]()

Die Fernbedienung ist für alle Geräte der N-Serie gleich: Klein und handlich, aber „blind“ sind die Tasten schwer zu unterscheiden.

Etwas übertrieben erscheint uns die Werksangabe bezüglich des Kontrastumfangs: Zwar erreicht der N7 tatsächlich ein maximales Kontrastverhältnis von 80.000:1, wie von JVC versprochen, allerdings nicht kalibriert und nur bei geschlossenem Iris-System. Dies wiederum bewirkt einen Lichtverlust von 75 Prozent, so dass keine 400 Lumen Resthelligkeit verbleiben, zu wenig für eine authentische Bilddarstellung. Oben ermittelte Helligkeiten werden nur mit geöffnetem Iris-System erreicht, wobei ein Kontrast von rund 23.000:1 verbleibt. Gegenüber dem N5-Modell ist dies zwar eine Verbesserung im absoluten Schwarzwert, eine Verdopplung, wie die technischen Daten suggerieren, ist es aber nicht. Durch Aufhellungen im Randbereich sinkt der Kontrast dort auf rund 16.000:1, was vor allem in den schwarzen Balken bei Cinemascope-Filmen deutlich wird. Dieses „helle Ecken“-Phänomen haben wir auch beim N5 beobachtet. Überrascht hat uns der Schachbrett In-Bild-Kontrast (ANSI), der mit 160:1 geringer ausfiel, als beim N5. Dies macht sich in Mischszenen (helle und dunkle Bildelemente gleichzeitig im Bild) bemerkbar: Im direkten Vergleich zeigte der N7 hier eine etwas geringere Bildtiefe als der N5.

Seine Stärken spielt der N7 hingegen bei dunklen und kontrastschwachen Szenen aus, denn hier kommt es alleine auf den Schwarzwert an, bei dem der N7 neben dem NX9 den Referenzstatus erhält. Ein Schwarzwert-Wunder wie sein direkter Vorgänger X7900 (ab 40.000:1 nativ), ist der N7 allerdings nicht mehr. Nach wie vor nicht empfehlen können wir den Einsatz der dynamischen Iris-Blende, die den Dynamikumfang um das Zehnfache steigern soll: Zu stark sind die Nebeneffekte wie Veränderung der Farbtemperatur oder Helligkeitspumpen. Alles in allem liefert der Projektor die von JVC gewohnte, sehr gute Bildplastizität, für die unangefochtene Referenz reicht es aber nicht mehr.

Authentische Farben

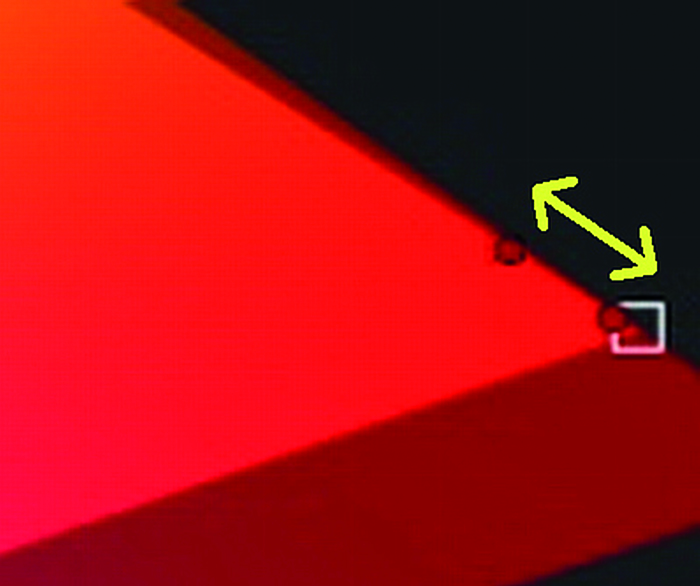

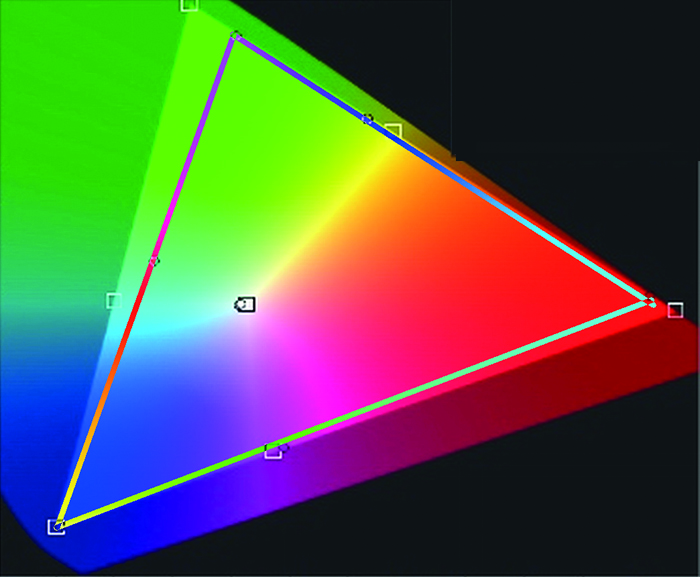

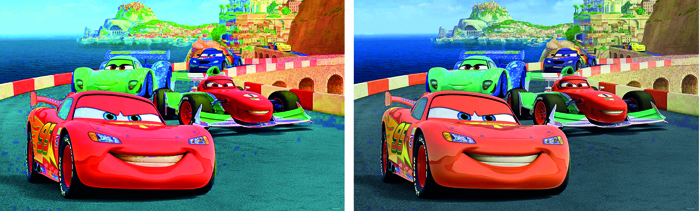

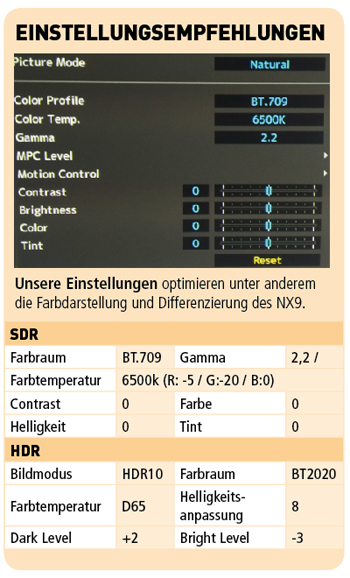

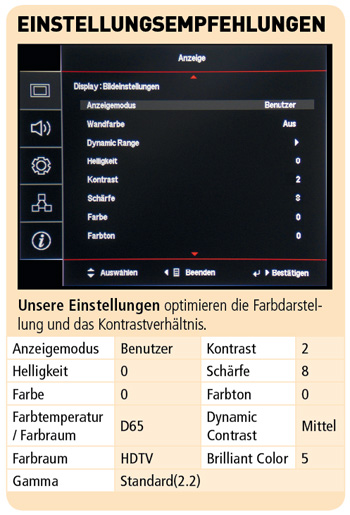

Bei den Farben gibt sich der JVC N7 keinerlei Blöße: Für herkömmliche SDR-Inhalte (Rec.709) ist er bereits ab Werk sehr gut kalibriert, mit ein wenig Erfahrung und guten Messinstrumenten lässt er sich dank präziser Einstellmöglichkeiten bis zur Perfektion kalibrieren – und das sowohl in der Farbtemperatur (D65) als auch in allen Primär- und Sekundärfarben. Alle Farbtöne im Film erscheinen so wie beabsichtigt. Das Gleiche gilt für die Wieder-gabe von UHD-Premium-Material mit originalem DCI-P3-Kinofarbraum. Hierfür schwenkt der N7 einen internen Farbfilter in den Lichtweg, der ein besonders reines Grün und Rot filtert, wie es der erweiterte Farbraum erfordert. Die Farbraumabdeckung erreicht über 98 Prozent und ist somit frei von sichtbaren Kompromissen. Erkauft wird diese Farbpräzision allerdings mit einem Helligkeitsverlust von rund 20 Prozent, so dass kalibriert im hohen Lampenmodus noch 1.200 Lumen verbleiben.

![]()

![]()

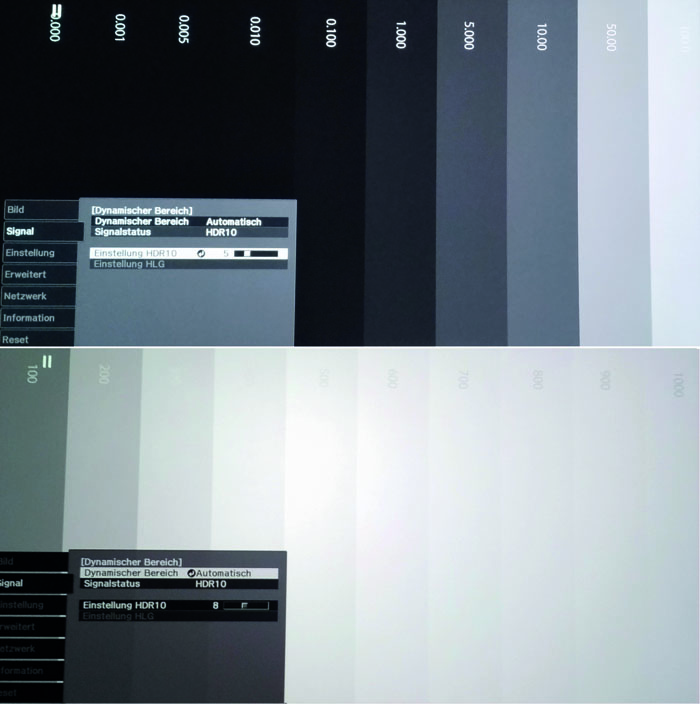

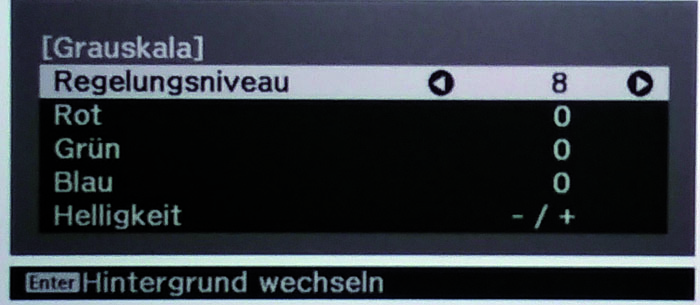

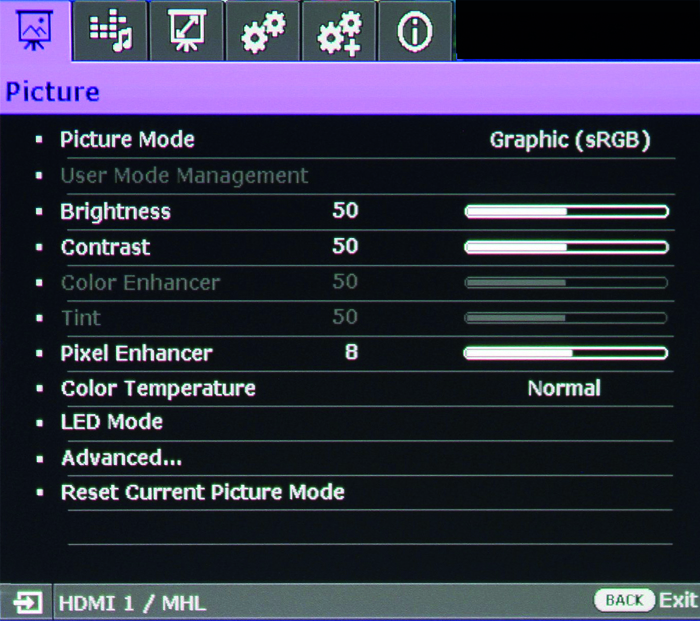

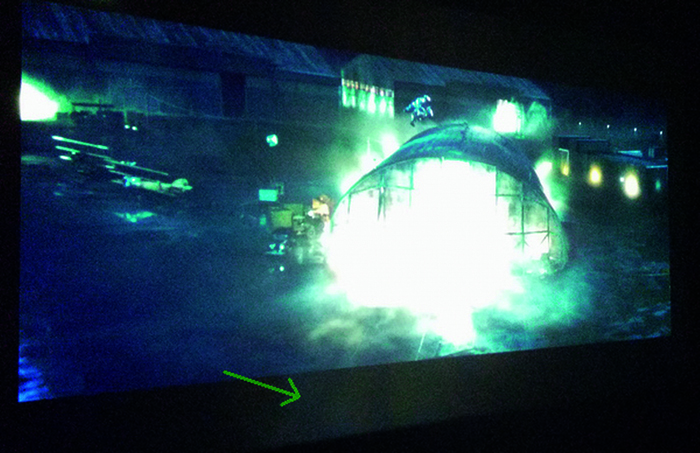

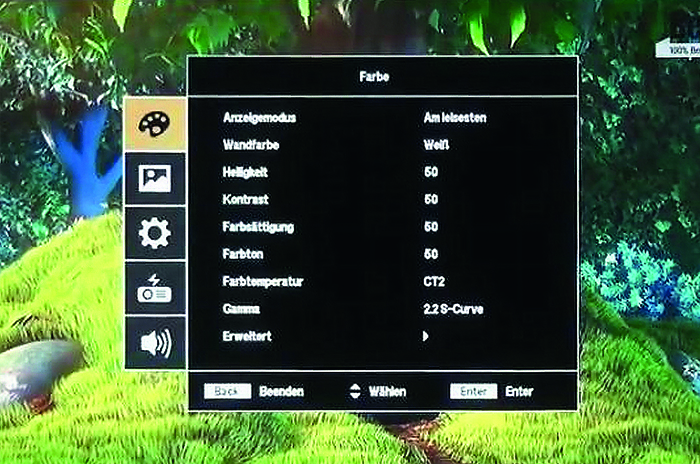

In der Theorie klingt die automatische HDR-Anpassung des JVC vielversprechend, in der Praxis erweist sie sich als wenig zuverlässig. Das liegt allerdings auch daran, dass die auf den 4K-Blu-ray-Scheiben hinterlegten Metadaten nicht korrekt oder unvollständig sind. Daher führt man besser einen manuellen Abgleich durch. Das Bildmenü liefert hierfür leistungsfähige und verständliche Parameter.

Für strahlende High-Dynamic-Range-Highlights bei größeren Bilddiagonalen kann dies eng werden, vor allem mit abnehmender Helligkeit bei einer alternden Lampe. Wer diesen Verlust nicht in Kauf nehmen will, kann den N7 auch ohne DCI-Filter betreiben: Zwar erreicht er so nur 85 Prozent des DCI-Farbraums, dennoch gelingt ihm eine intensive Abbildung von Rot- und Goldtönen – identisch zum N5, der über den optionalen DCI-Filter nicht verfügt.

Schärfe und Bildverarbeitung

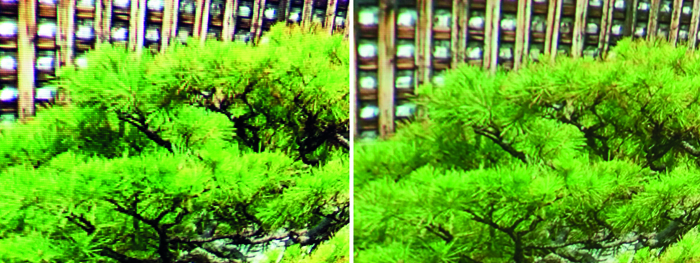

In Sachen Schärfe liefert der N7 dieselben Ergebnisse wie der N5, was in Anbetracht des identischen Lichtwegs, Objektivs und der gleichen Signalverarbeitung keine Überraschung darstellt.

Das Vollglas-Objektiv bietet eine sehr gute Schärfe, die auch zu den Randbereichen nicht signifikant abfällt. Dies gilt dank präziser Einstellmöglichkeiten für alle denkbaren Bildgrößen, Projektionsabständen und Lens-Shift-Stellungen. Hier ist der N7 der 4K-Sony-Konkurrenz überlegen, deren Objektive bei großen Projektionsabständen und zeitgleicher Ausreizung des Lens-Shifts Randschärfe vermissen lassen. Genauer hinsehen sollte man in Sachen Konvergenz, die ab Werk nicht immer perfekt ausfällt. Sie stabilisiert sich im Falle der N-Serie nach rund 15 Minuten und kann danach mit Hilfe der elektronischen Konvergenzkorrektur des Bildmenüs vom Anwender optimiert werden. Zu diesem Zweck wird ein entsprechendes Test-Gitter automatisch eingeblendet. Einmal justiert, erreicht der Projektor automatisch und zuverlässig eine perfekte Konvergenz nach der Aufwärmphase.

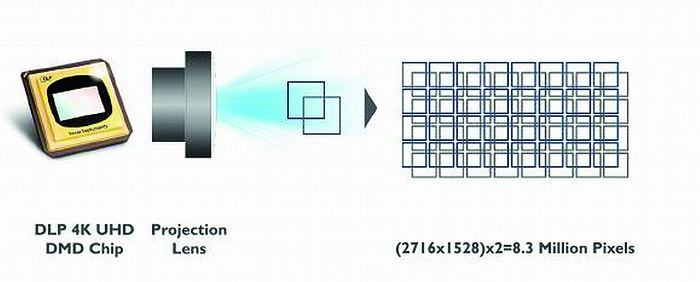

Drei-Chip-Projektoren wie JVCs D-ILA Modelle erzeugen im Inneren drei Bilder (für jede Grundfarbe eines), die zusammengefügt erst das farbige Bild auf der Leinwand ergeben. Für eine optimale Schärfe müssen diese drei Einzelbilder möglichst deckungsgleich abgestimmt sein.

![]()

Ein automatisch eingeblendetes Gitternetz ist besonders gut zur Kontrolle der Konvergenz geeignet.

Je weniger sichtbare Verschiebungen zwischen den Panels, desto weniger Farbsäume gibt es im Bild, desto besser ist die „Konvergenz“. Eine möglichst perfekte Konvergenz ist essentiell wichtig für die optische Schärfe des projizierten Bildes, die bei einem 4K-Beamer wie dem JVC N7 besonders im Vordergrund steht. Gleichzeitig wird es mit zunehmender Auflösung und Miniaturisierung der Panels im Produktionsprozess immer schwerer, eine perfekte Konvergenz zu erzielen.

![]()

Im Konvergenz-Menü kann eine Farbe ausgewählt werden und die Bildlage in verschiedenen Zonen verschoben werden, bis alle Farben deckungsleich sind.

Eine optisch perfekte Justage ist technisch praktisch nicht realisierbar, weshalb ein Teil der Konvergenzkorrektur mittels einer Software durchgeführt wird. Auch für den Anwender ist im erweiterten Bildmenü eine nachträgliche Korrektur möglich: Dazu wird automatisch ein Gittertestbild eingeblendet, mit dem man sofort die horizontale und vertikale Konvergenz der Panels überprüfen kann. Sollten sich in einem Bildbereich störende Farbsäume bemerkbar machen, so kann man diese in der gewünschten Zone durch gezieltes Verschieben der Grundfarben beseitigen. Vor der Korrektur sollte man rund 15 Minuten nach dem Einschalten des Projektors warten, da sich die Konvergenz in der Aufwärmphase noch verändert.

![]()

Der Projektor erzeugt im Inneren drei von einander unabhängige Bilder, die anschließend möglichst deckungsgleich überlagert werden müssen.

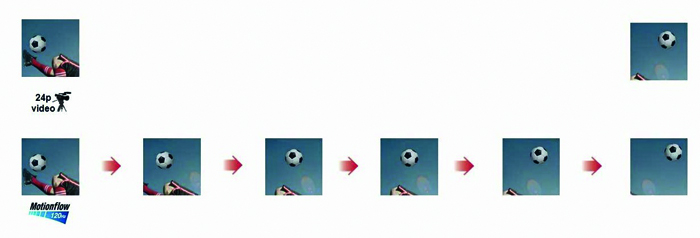

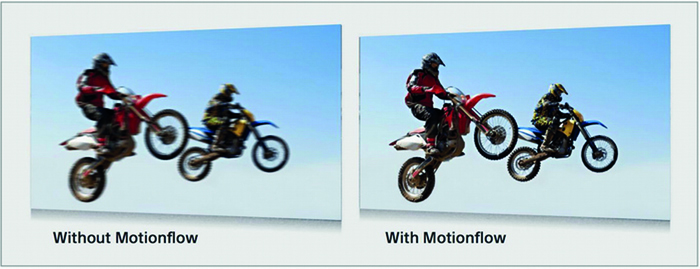

Auf optischer Ebene weiß der N7 zu überzeugen, doch erst eine gute Signalverarbeitung ermöglicht eine adäquate UHD-Detailreproduktion. Auch hier wurden bei der JVC N-Serie keine Kompromisse gemacht: Allem voran ist die 4K-taugliche Zwischenbildberechnung hervorzuheben, die auch bei komplexen Bewegungen so gut wie nie störende Artefakte provoziert, sondern zuverlässig das leistet, wofür sie gedacht ist: Durch Einfügen zusätzlicher, interpolierter Bilder die Bewegungsschärfe zu erhöhen. Lediglich die Gewichtung der zwei wählbaren Modi wird nicht jeden Geschmack treffen: „Niedrig“ arbeitet recht subtil und behält das leichte Kinoruckeln, „Hoch“ setzt hingegen auf den bei vielen Film-Fans verpönten Soap-Look (siehe auch audiovision 8-2019, Seite 30), ein mittlerer Modus fehlt.

Statische Bildelemente profitieren zusätzlich vom JVC-Schärfealgorithmus „Multi Pixel Control“ (MPC). Dieser erhöht den Pixelkontrast und sorgt so für betonte Konturen, was von unserem Auge als eine höhere Schärfe interpretiert wird. Schön ist die Tatsache, dass das MPC richtig dosiert keine störenden, digital wirkenden Überschärfungen provoziert, sondern den natürlichen Bildlook weitgehend beibehält.

Das Duo aus leistungsfähiger Signalverarbeitung und hoher optischer Schärfe harmoniert hervorragend, so dass der DLA-N7 den Ansprüchen, die man an einen Beamer mit nativer 4K-Auflösung stellt, mehr als erfüllt. Auch bei großen Bildbreiten und kurzen Sichtabständen wird man als Betrachter immer wieder von der Detailschärfe beeindruckt, wenn es das Bildmaterial zulässt. Tatsächlich liegt der größte Flaschenhals bei der Software, so zeigt der N7 Schwächen im Mastering gnadenlos auf. Mit anderen Worten: Ein superscharfer High-End-Beamer möchte auch mit superscharfen High-End-Bildern gefüttert werden, um sein volles Leistungspotenzial zu entfalten. Also, her mit den 4K-Silberlingen. Doch keine Bange, auch mit klassischen Blu-rays muss sich der N7 nicht verstecken, einer guten Skalierung sei Dank.

Bildqualität in der Praxis

Für einen modernen Heimkinobeamer reicht es nicht mehr, als reine Filmmaschine zu fungieren, in unserem multimedialen Jahrtausend kommt noch die Nutzung als Riesen-Fernseher und Videospielmonitor hinzu.

Maßgeschneidert ist der N7 zweifelsohne für Spielfilme, denn hier kann er seine individuellen Stärken wie Schwarzwert und Kinofarbtreue bestmöglich ausspielen. Gerade Hollywood-Kost spielt sich oft in dunkleren Bildern ab, was der JVC-typischen Schwarzwert- und Kontrastoptimierung zugute kommt. Richtig konfiguriert zaubert der N7 eine Bildqualität auf die Leinwand, die die meisten öffentlichen Kinos im wahrsten Sinne des Wortes „alt“ aussehen lassen. Bei HDR-Inhalten ist dieses Qualitätsniveau allerdings nicht ganz leicht zu erreichen, denn die automatische HDR-Pegelanpassung arbeitet in der Praxis nicht wirklich überzeugend. Zumindest bei allen unseren Testfilmen erschien das Bild ohne nachträgliche Korrektur unterbelichtet und kontrastarm.

Wir empfehlen, den automatischen HDR-Abgleich zu deaktivieren und ein statisches, auf 1.000 Nits geeichtes HDR-Gamma zu verwenden. Gute Fachhändler bieten dies als vorkonfiguriertes Preset an. Die gleichen Ergebnisse gelten für Serien, die bei modernen Produktionen ohnehin immer mehr Spielfilmen gleichen: Scharf, farblich präzise und plastisch leuchten sie auf der Leinwand und bannen den Zuschauer mitten ins Geschehen.

Wir wechseln auf TV-Material, das in einer höheren Bildfrequenz von 50 beziehungsweise 60 Hz ausgestrahlt wird. Hierbei spielt die Reaktionszeit der in den D-ILA Panels verwendeten Flüssigkeitskristalle eine wichtige Rolle. Je schneller sie reagieren, desto höher ist die mögliche Bewegungsschärfe. Gerade für schnelle Sportübertragungen mit kontinuierlichen Kameraschwenks wie bei Fußball, Skirennen oder in der Formel-1 hängt die Bildqualität maßgeblich von der Bewegungsschärfe ab.

Die Leistung des N7 kann sich sehen lassen, auch schnelle Bewegungen wirken scharf, vor allem bei aktivierter Zwischenbildberechnung. Erst in sehr schnellen Bewegungen verwischen die Konturen sichtbar, in dieser Disziplin haben Sonys SXRD-Technik, aber auch einige DLP-Modelle die Nase vorn. Da TV-Übertragungen meist aus hellen Bildern bestehen, wird der In-Bild-Kontrast wichtig. Wie unsere Messungen vermuten lassen, zeigt der N7 Streulicht-schwächen, die etwas Bildtiefe kosten – doch das ist Jammern auf hohem Niveau.

Bleibt schließlich der übergroße „Monitor“ für Videospiele: Dank eines niedrigen Inputlags von 40 Millisekunden ist der N7 auch für den ambitionierten Videospieler nutzbar, allerdings nur, wenn man den „Low Latency“ Modus aktiviert, der die Signalverarbeitung auf das Notwendigste beschränkt und alle Bildverbesserer deaktiviert. Dies kostet ein wenig Bewegungsschärfe, doch aufgrund seiner leistungsfähigen D-ILA-Panels bleibt der N7 trotzdem scharf und ist auch für schnellere Videospiele geeignet. Lediglich bei rasanten Drehbewegungen in Ego-Shootern verschwammen die Konturen sichtbar.

![]()

![]()

![]()

![]()

Der Testbericht JVC DLA-N7 (Gesamtwertung: 90, Preis/UVP: 8000 Euro) ist in audiovision Ausgabe 9-2019 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag JVC DLA-N7 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

Bereits letztes Jahr setzte Sony dank nativer 4K-Auflösung und Laserlichtquelle Maßstäbe bei Heimkino-Projektoren. Dies war den Ingenieuren aber offenbar nicht genug, denn mit dem neuen VPL-VW870 setzt man noch einen drauf – auch preislich.

Bereits letztes Jahr setzte Sony dank nativer 4K-Auflösung und Laserlichtquelle Maßstäbe bei Heimkino-Projektoren. Dies war den Ingenieuren aber offenbar nicht genug, denn mit dem neuen VPL-VW870 setzt man noch einen drauf – auch preislich.

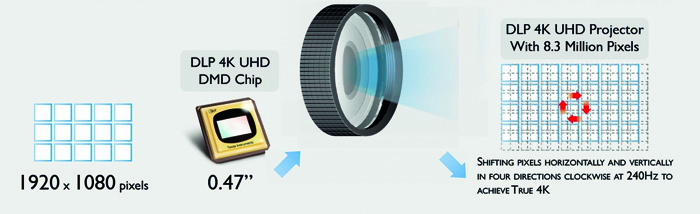

Mit 1.200 Euro war noch kein 4K-Beamer so günstig wie der Viewsonic PX747-4K. Trotzdem verspricht der Hersteller Top-Werte bei Licht, Kontrast & Farben.

Mit 1.200 Euro war noch kein 4K-Beamer so günstig wie der Viewsonic PX747-4K. Trotzdem verspricht der Hersteller Top-Werte bei Licht, Kontrast & Farben.

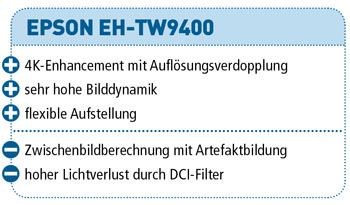

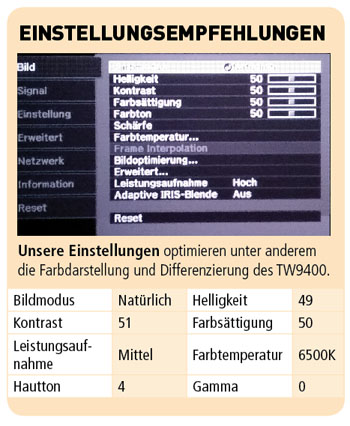

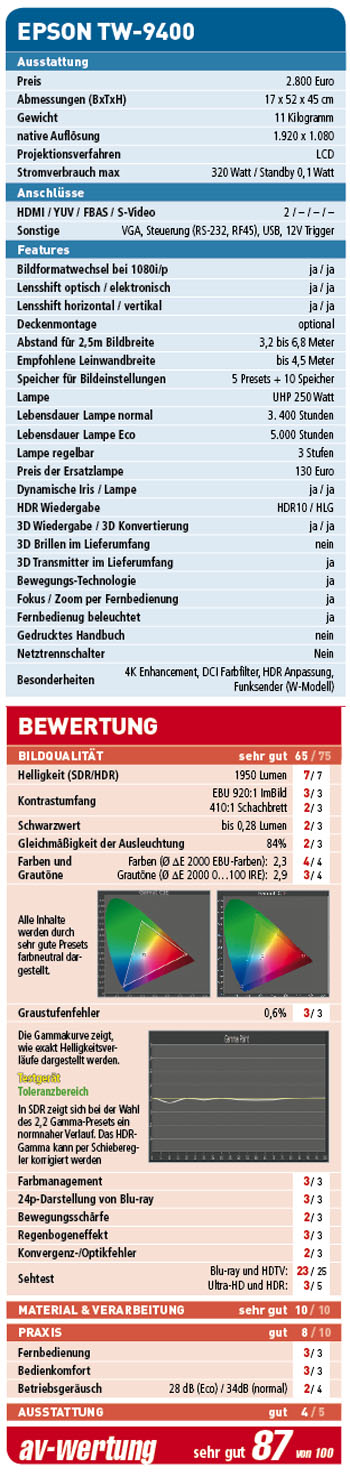

Gut zwei Jahre ist es her, da hat Epson seine erfolgreiche „TW“-Serie mit dem 9300er- Modell um 4K-Kompatibilität und originalen Kinofarbraum mit „High Dynamik Range“ erweitert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und der TW9300 wurde über einen verblüffend langen Zeitraum zum erfolgreichsten Beamer seiner Klasse. Doch auch Klassiker geraten in die Jahre und Defizite wie mangelnde Bandbreite für HDR/60Hz-Quellen und eine eher düstere 4K-HDR-Wiedergabe ließen den mit LCD-Technik arbeitenden 9300er hinter der stetig wachsenden DLP-Konkurrenz teilweise zurückfallen. Mit neuem HDMI-Chipsatz, mehr Lichtleistung und verbesserter Signalverarbeitung soll der

Gut zwei Jahre ist es her, da hat Epson seine erfolgreiche „TW“-Serie mit dem 9300er- Modell um 4K-Kompatibilität und originalen Kinofarbraum mit „High Dynamik Range“ erweitert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und der TW9300 wurde über einen verblüffend langen Zeitraum zum erfolgreichsten Beamer seiner Klasse. Doch auch Klassiker geraten in die Jahre und Defizite wie mangelnde Bandbreite für HDR/60Hz-Quellen und eine eher düstere 4K-HDR-Wiedergabe ließen den mit LCD-Technik arbeitenden 9300er hinter der stetig wachsenden DLP-Konkurrenz teilweise zurückfallen. Mit neuem HDMI-Chipsatz, mehr Lichtleistung und verbesserter Signalverarbeitung soll der

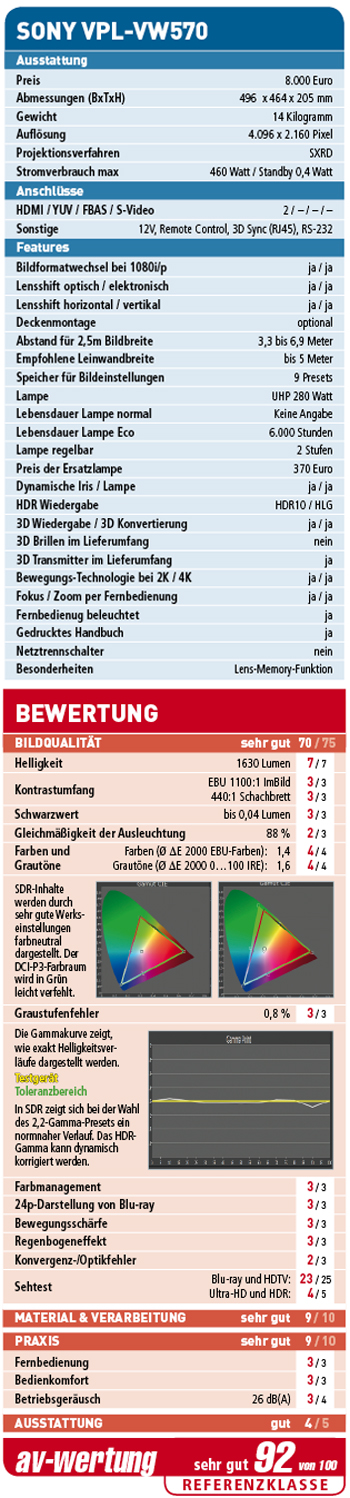

JVC-Fans warten schon lange darauf, dass sich ihre Lieblingsmarke wieder an die Spitze der Heimkino-Beamer setzt. Die ursprünglich für Oktober geplante Markteinführung verzögerte sich aufgrund von Produktionsproblemen (audiovision berichtete) bis in den März. Doch kurz vor Redaktionsschluss bekamen wir als einer der Ersten ein finales Serien-Modell des THX-zertifizierten NX9 in unsere Testfinger.

JVC-Fans warten schon lange darauf, dass sich ihre Lieblingsmarke wieder an die Spitze der Heimkino-Beamer setzt. Die ursprünglich für Oktober geplante Markteinführung verzögerte sich aufgrund von Produktionsproblemen (audiovision berichtete) bis in den März. Doch kurz vor Redaktionsschluss bekamen wir als einer der Ersten ein finales Serien-Modell des THX-zertifizierten NX9 in unsere Testfinger.

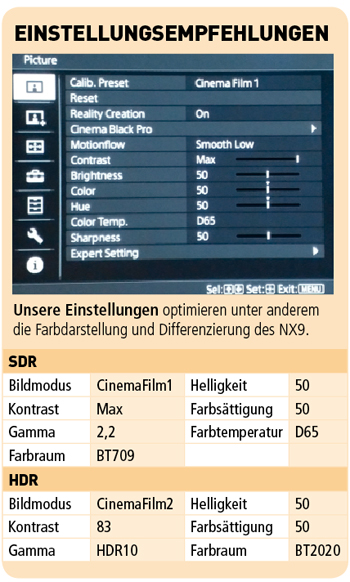

Gegenüber dem VW270 punktet der Sony VW570 vor allem mit einer höheren Lichtleistung. Was ihn sonst vom kleinen Bruder unterscheidet, zeigt unser Test.

Gegenüber dem VW270 punktet der Sony VW570 vor allem mit einer höheren Lichtleistung. Was ihn sonst vom kleinen Bruder unterscheidet, zeigt unser Test.

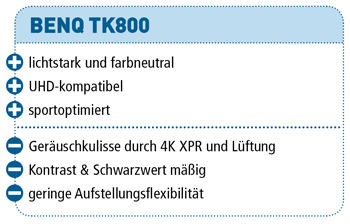

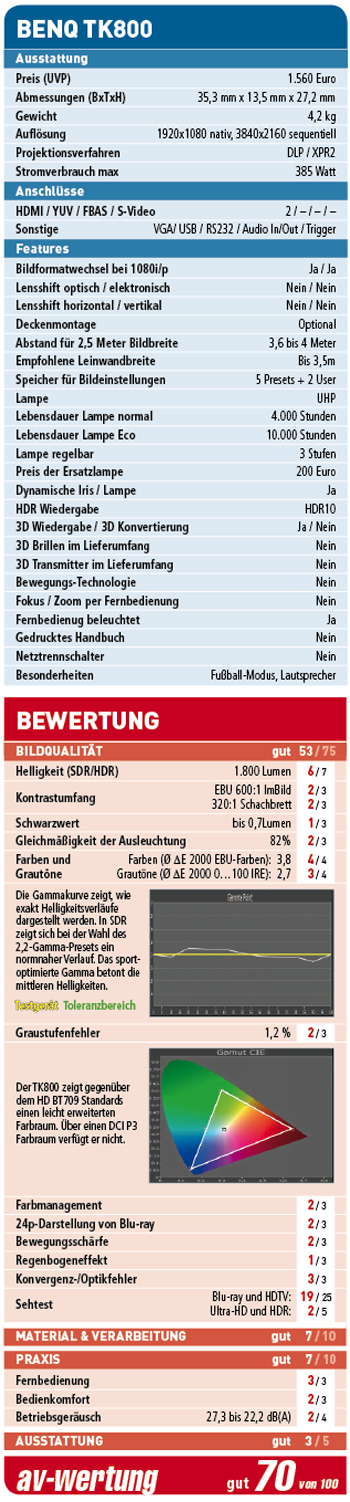

Sportübertragungen profitieren von 4K besonders, denn das Live-Geschehen wirkt noch realer. BenQ trägt dem eigens für Sport optimierten Modell zum UHD-Schnäppchenpreis von gut 1.500 Euro Rechnung.

Sportübertragungen profitieren von 4K besonders, denn das Live-Geschehen wirkt noch realer. BenQ trägt dem eigens für Sport optimierten Modell zum UHD-Schnäppchenpreis von gut 1.500 Euro Rechnung.

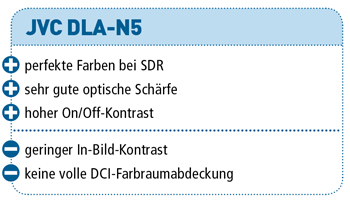

Nach JVCs NX9-Flaggschiff nehmen wir das brandneue 4K-Einstiegs-modell N5 unter die Lupe. Wie schlägt es sich im Vergleich zum Vorgänger und der Konkurrenz?

Nach JVCs NX9-Flaggschiff nehmen wir das brandneue 4K-Einstiegs-modell N5 unter die Lupe. Wie schlägt es sich im Vergleich zum Vorgänger und der Konkurrenz?

Nach dem 18.000 Euro teuren NX9-Flaggschiff und dem 6.000 Euro günstigen N5-Einsteiger nehmen wir uns diesmal den 4K-Projektor N7 von JVC vor. Liegt man mit diesem Zwischenmodell für 8.000 Euro in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis goldrichtig?

Nach dem 18.000 Euro teuren NX9-Flaggschiff und dem 6.000 Euro günstigen N5-Einsteiger nehmen wir uns diesmal den 4K-Projektor N7 von JVC vor. Liegt man mit diesem Zwischenmodell für 8.000 Euro in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis goldrichtig?

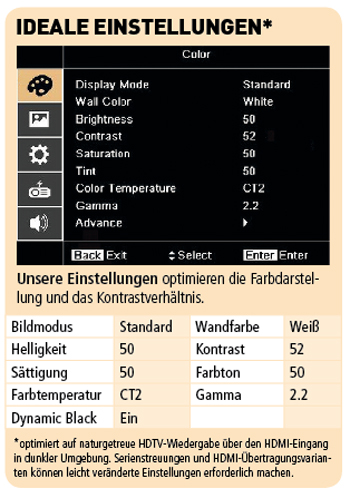

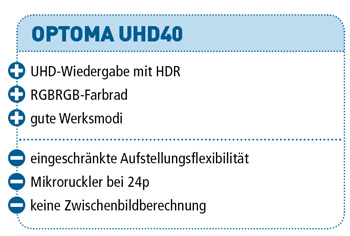

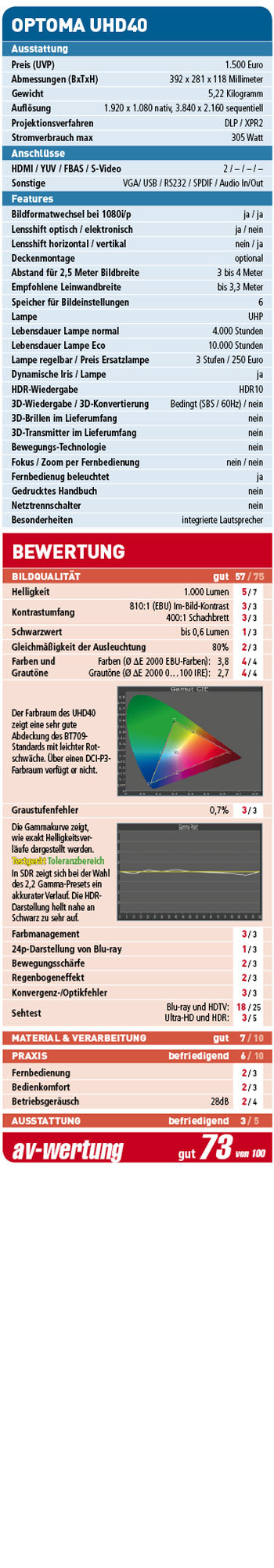

Preislich positioniert sich Optomas UHD40 zwischen den von uns bereits getesteten UHD300X und UHD51. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist er auch in Sachen Bildqualität die Goldene Mitte?

Preislich positioniert sich Optomas UHD40 zwischen den von uns bereits getesteten UHD300X und UHD51. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist er auch in Sachen Bildqualität die Goldene Mitte?

In Fernost sind sie schon der Renner, jetzt kommen sie auch zu uns: Ultrakurzdistanz-Beamer, die aus wenigen Zentimetern Entfernung ein XXL-Bild an die Wand werfen.

In Fernost sind sie schon der Renner, jetzt kommen sie auch zu uns: Ultrakurzdistanz-Beamer, die aus wenigen Zentimetern Entfernung ein XXL-Bild an die Wand werfen.

Es war kein High-End-Modell einer klassischen Projektormarke, das vor vier Jahren Beamer-Geschichte geschrieben hat, sondern ein kleines wie innovatives Modell von LG. Die Rede ist vom LG PF1500 alias Largo, der mit langlebiger LED-Lichtquelle, smartem TV-Betriebssystem, WLAN und einem eleganten Chassis den Puls der Zeit getroffen hatte und zu einem der erfolgreichsten Beamer wurde.

Es war kein High-End-Modell einer klassischen Projektormarke, das vor vier Jahren Beamer-Geschichte geschrieben hat, sondern ein kleines wie innovatives Modell von LG. Die Rede ist vom LG PF1500 alias Largo, der mit langlebiger LED-Lichtquelle, smartem TV-Betriebssystem, WLAN und einem eleganten Chassis den Puls der Zeit getroffen hatte und zu einem der erfolgreichsten Beamer wurde.

Nach dem LG Vivo HU85LS und dem Optoma UHZ 65 UST testen wir mit dem Epson EH-LS500 den dritten 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor innerhalb weniger Monate. Sowohl beim Preis als auch bei der Technik unterscheidet sich der Epson deutlich von seinen Mitbewerbern.

Nach dem LG Vivo HU85LS und dem Optoma UHZ 65 UST testen wir mit dem Epson EH-LS500 den dritten 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor innerhalb weniger Monate. Sowohl beim Preis als auch bei der Technik unterscheidet sich der Epson deutlich von seinen Mitbewerbern.

Epson ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Heimkinobeamern und mittlerweile einziger Vertreter der 3LCD-Gattung. Auch die jüngste Generation der Einstiegsmodelle arbeitet mit dieser Technik, hier hatte uns der 1.700 Euro teure TW7100 bereits als preiswerter Wohnzimmerallrounder überzeugt (Test in 5-2020). Dass es noch günstiger geht, möchten die Japaner mit dem TW7000 beweisen, der mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.400 Euro sogar günstiger als die meisten Fernseher ist, die wir in unserem Testlabor begrüßen dürfen. Doch wie viel Großbild kann man für diesen Preis erwarten?

Epson ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Heimkinobeamern und mittlerweile einziger Vertreter der 3LCD-Gattung. Auch die jüngste Generation der Einstiegsmodelle arbeitet mit dieser Technik, hier hatte uns der 1.700 Euro teure TW7100 bereits als preiswerter Wohnzimmerallrounder überzeugt (Test in 5-2020). Dass es noch günstiger geht, möchten die Japaner mit dem TW7000 beweisen, der mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.400 Euro sogar günstiger als die meisten Fernseher ist, die wir in unserem Testlabor begrüßen dürfen. Doch wie viel Großbild kann man für diesen Preis erwarten?

Möchte man einen Projektor ähnlich nutzen wie

Möchte man einen Projektor ähnlich nutzen wie einen Fernseher, so muss er auch funktionieren, ohne dass man den Raum in eine Dunkelkammer verwandelt. Doch Wohnräume sind tagsüber von Fremdlicht durchflutet, das auf die Leinwand scheint und so das Bild regelrecht verwässert: Farben wirken fahl und der Kontrast geht in die Knie. Dagegen hilft nur eines: Projektionen in nicht abgedunkelten Räumen brauchen Lichtleistung, sehr viel Lichtleistung. Eigentlich ist vor allem Tageslicht so stark, dass ein Projektor gar nicht hell genug sein kann, um sich dagegen durchzusetzen. Die übliche Heimkino-Helligkeit von durchschnittlich 1.500 Lumen reicht bei Weitem nicht, es muss schon das Doppelte oder Dreifache sein.

einen Fernseher, so muss er auch funktionieren, ohne dass man den Raum in eine Dunkelkammer verwandelt. Doch Wohnräume sind tagsüber von Fremdlicht durchflutet, das auf die Leinwand scheint und so das Bild regelrecht verwässert: Farben wirken fahl und der Kontrast geht in die Knie. Dagegen hilft nur eines: Projektionen in nicht abgedunkelten Räumen brauchen Lichtleistung, sehr viel Lichtleistung. Eigentlich ist vor allem Tageslicht so stark, dass ein Projektor gar nicht hell genug sein kann, um sich dagegen durchzusetzen. Die übliche Heimkino-Helligkeit von durchschnittlich 1.500 Lumen reicht bei Weitem nicht, es muss schon das Doppelte oder Dreifache sein.

Laserbeleuchtete Ultrakurzdistanzprojektoren, von der Industrie LaserTVs getauft, beleben den Beamer-Markt zunehmend: So gesellen sich zu den bekannten Marken zahlreiche neue Hersteller, die verblüffend schnell konkurrenzfähige Modelle auf den Markt bringen, zu teils äußerst attraktiven Preisen.

Laserbeleuchtete Ultrakurzdistanzprojektoren, von der Industrie LaserTVs getauft, beleben den Beamer-Markt zunehmend: So gesellen sich zu den bekannten Marken zahlreiche neue Hersteller, die verblüffend schnell konkurrenzfähige Modelle auf den Markt bringen, zu teils äußerst attraktiven Preisen.

Der BenQ W1720 ist der Nachfolger des von uns in

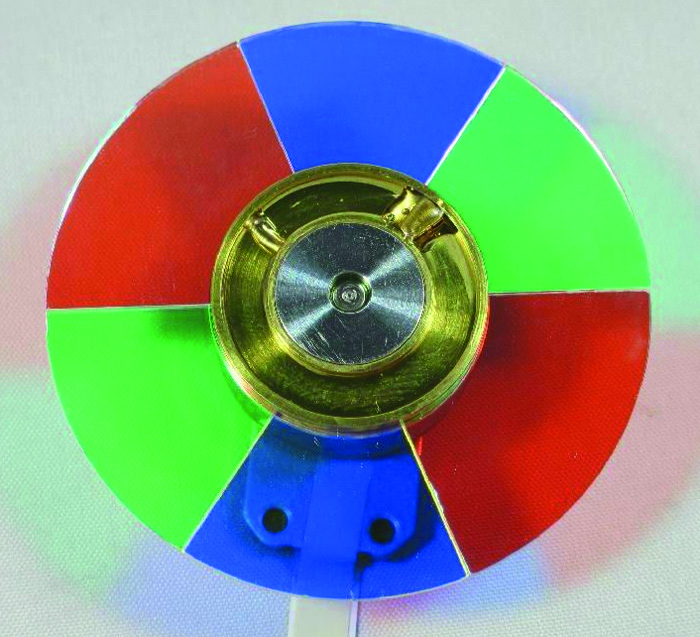

Der BenQ W1720 ist der Nachfolger des von uns in  Ausgabe 3-2018 getesteten W1700. Er kostet 1.200 Euro und ist damit 500 Euro günstiger als der Vorgänger. Der W1720 befindet sich in einen Preissegment, das bis vor Kurzem noch Full- HD-Modellen vorbehalten war. Dank des schwarz-weißen Gehäuses, geschwungener Form und des goldenen Ringes, der das kleine Objektiv einfasst, dürfte er sich optisch gut in vielen Wohnzimmern einfügen. Die Anschlüsse auf der Rückseite nehmen alle Verbindungskabel sicher auf. Mit seinen 4,5 Kilogramm ist er für die Montage an der Zimmerdecke geradezu prädestiniert. Dafür kann fast jede handelsübliche Deckenhalterung verwendet werden.

Ausgabe 3-2018 getesteten W1700. Er kostet 1.200 Euro und ist damit 500 Euro günstiger als der Vorgänger. Der W1720 befindet sich in einen Preissegment, das bis vor Kurzem noch Full- HD-Modellen vorbehalten war. Dank des schwarz-weißen Gehäuses, geschwungener Form und des goldenen Ringes, der das kleine Objektiv einfasst, dürfte er sich optisch gut in vielen Wohnzimmern einfügen. Die Anschlüsse auf der Rückseite nehmen alle Verbindungskabel sicher auf. Mit seinen 4,5 Kilogramm ist er für die Montage an der Zimmerdecke geradezu prädestiniert. Dafür kann fast jede handelsübliche Deckenhalterung verwendet werden.