Der JVC X5000 war vor einem Jahr der günstigste HDR-Projektor am Markt, benötigte jedoch etwas Feintuning. Nun will der DLA-X5500 beweisen, dass er die HDR-Projektion ab Werk beherrscht. Zum gleichen Preis winken Extras wie eine kurze Latenzzeit und HLG.

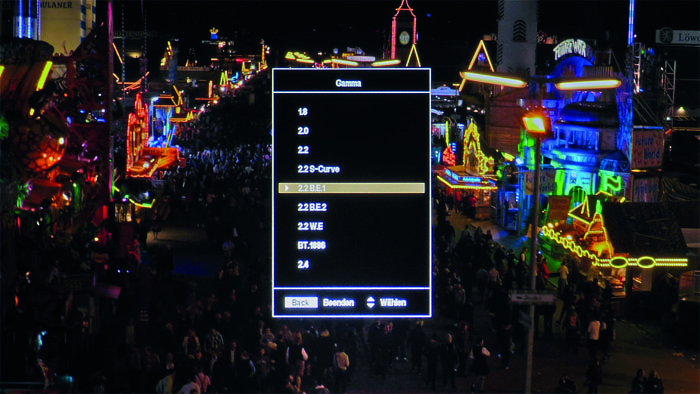

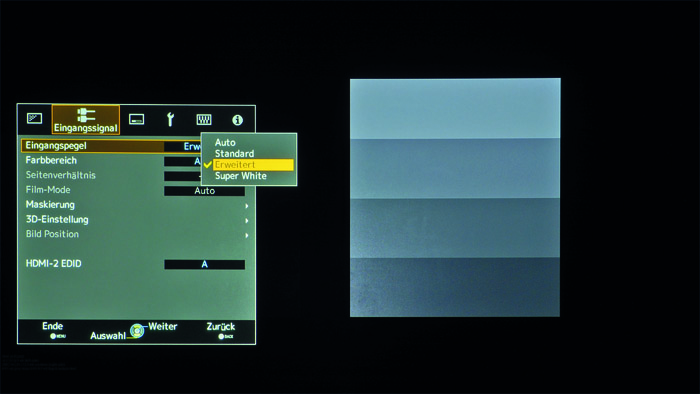

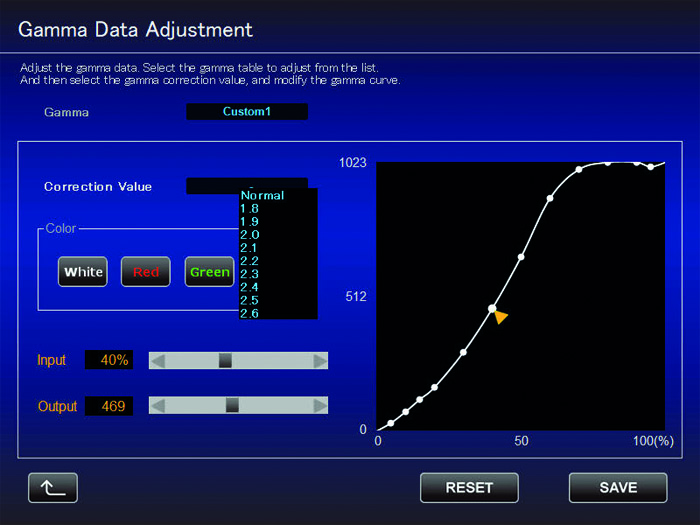

Richtig ist, dass auch dem Vorgänger DLA-X5000 gute HDR-Bilder zu entlocken sind. Beim Test in audiovision 8-2016 kritisierten wir allerdings das dunkle Preset, welches sich nicht einfach mit den normalen Helligkeits- und Kon-trastreglern korrigieren lässt. Erst nach massiven Eingriffen in den Gamma-Menüs sowie einem manuellen Wechsel auf das Farbprofil „BT.2020“ überzeugten uns die Bilder. Wir hofften auf ein Firmware-Update, doch stattdessen kündigte JVC bereits im Februar den Nachfolger DLA-X5500 an: Er kostet keinen Cent mehr und bringt zwei Gamma-kurven für HDR-10 (ST.2084) und HLG (Hybrid Log Gamma) mit.

Richtig ist, dass auch dem Vorgänger DLA-X5000 gute HDR-Bilder zu entlocken sind. Beim Test in audiovision 8-2016 kritisierten wir allerdings das dunkle Preset, welches sich nicht einfach mit den normalen Helligkeits- und Kon-trastreglern korrigieren lässt. Erst nach massiven Eingriffen in den Gamma-Menüs sowie einem manuellen Wechsel auf das Farbprofil „BT.2020“ überzeugten uns die Bilder. Wir hofften auf ein Firmware-Update, doch stattdessen kündigte JVC bereits im Februar den Nachfolger DLA-X5500 an: Er kostet keinen Cent mehr und bringt zwei Gamma-kurven für HDR-10 (ST.2084) und HLG (Hybrid Log Gamma) mit.

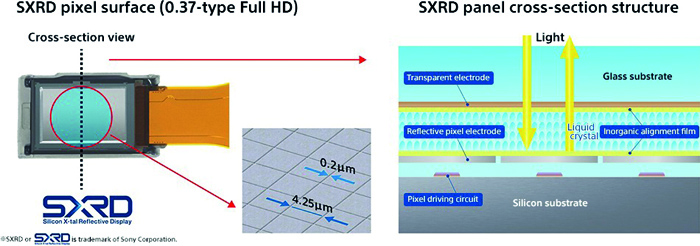

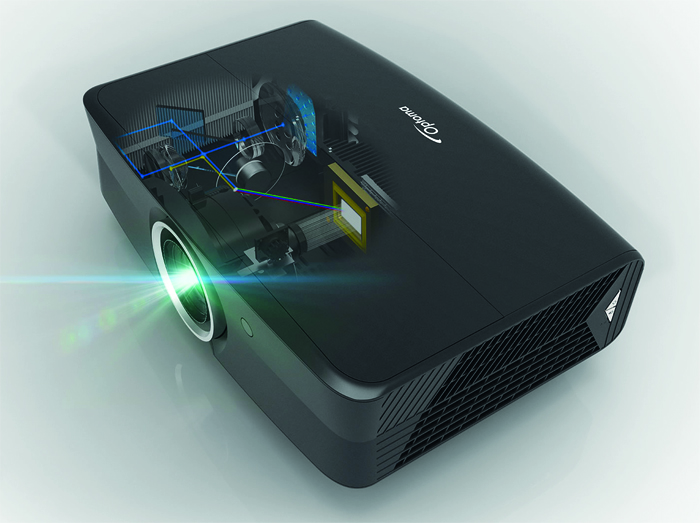

Eine überzeugende HDR-Projektion wäre ein starkes Argument, zumal die neuen UHD-DLPs wie der 5.000 Euro teure Acer V9800 damit noch Pro-bleme haben (audiovision 3-2017) beziehungsweise der 5.500 Euro teure BenQ W11000 darauf verzichtet. Allerdings basiert JVCs E-Shift-Projektion lediglich auf Full-HD-Panels mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, die diagonal mit halber Pixelbreite wackeln. Deshalb löst der X5500 weniger Details auf als die UHD-DLPs oder echte 4K-Projektoren.

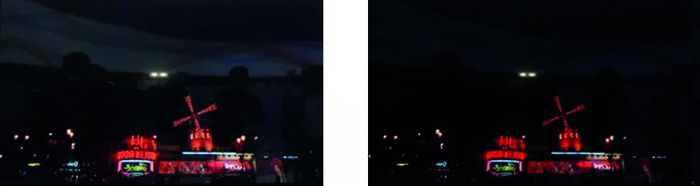

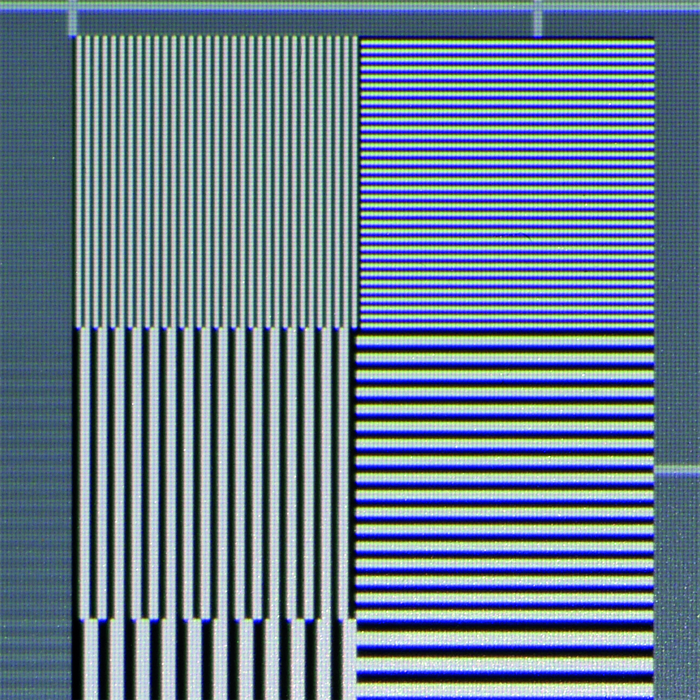

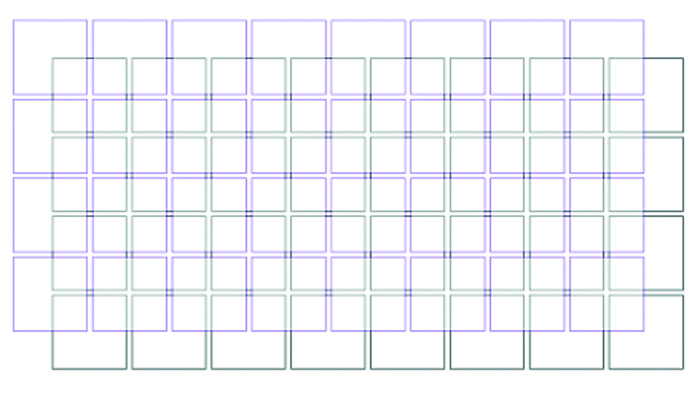

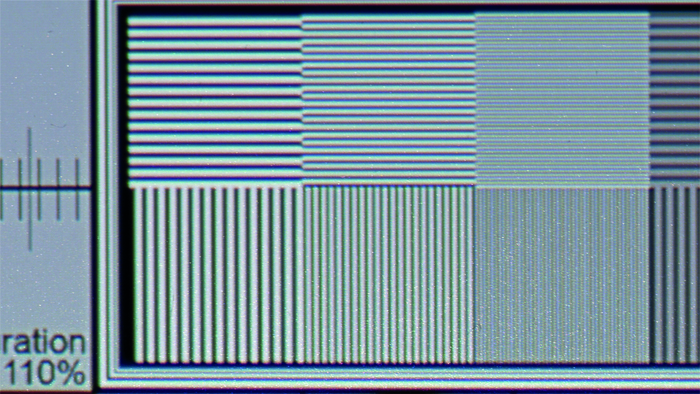

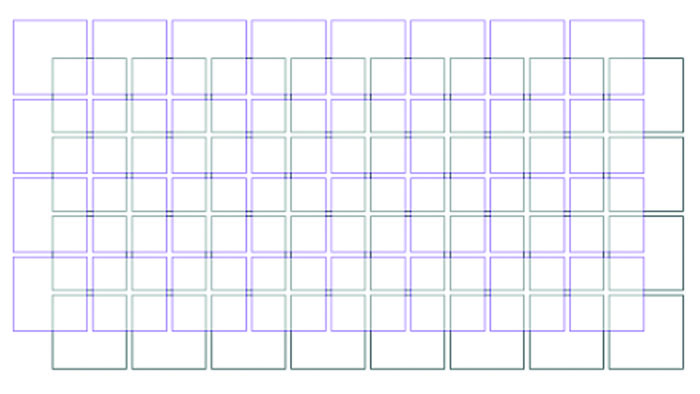

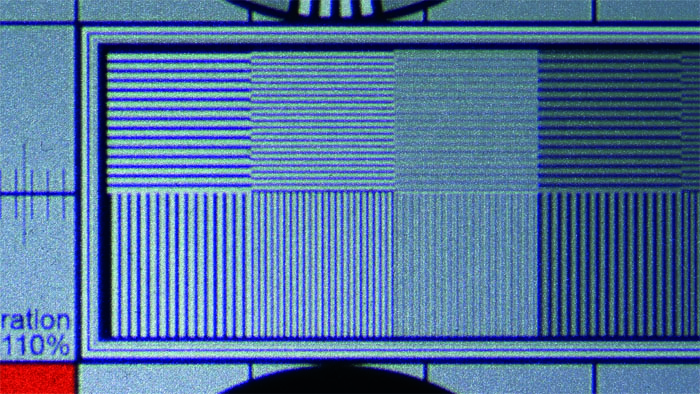

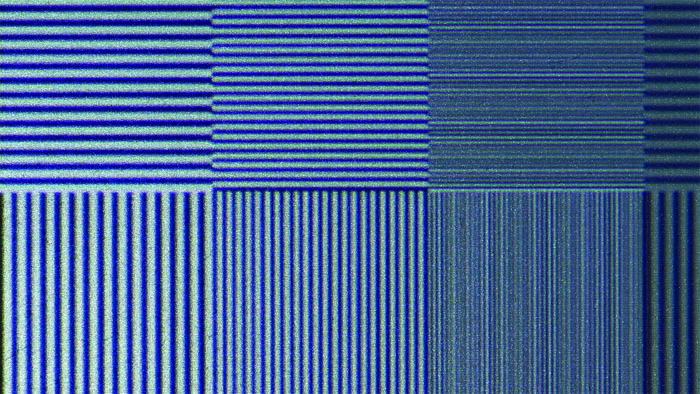

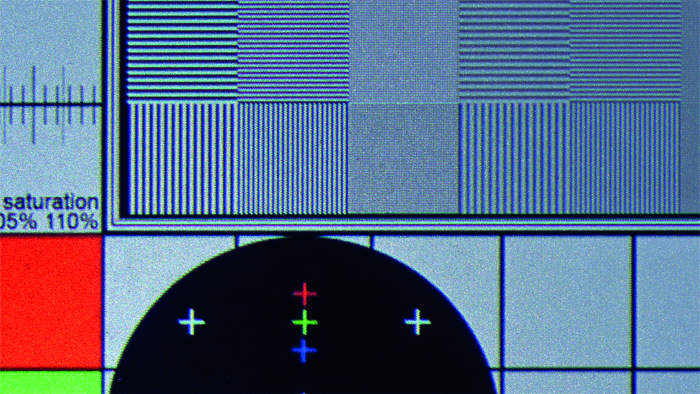

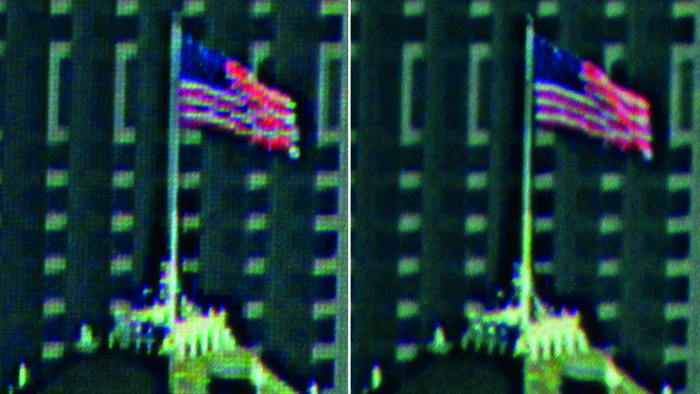

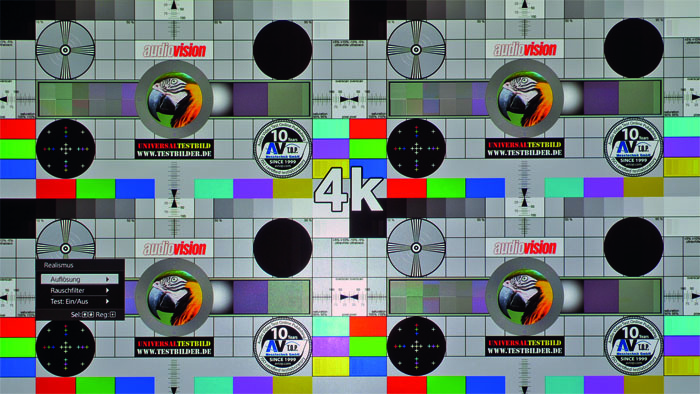

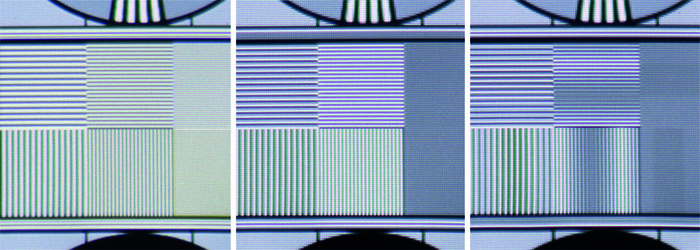

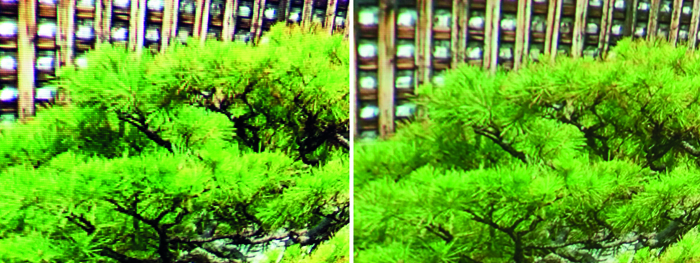

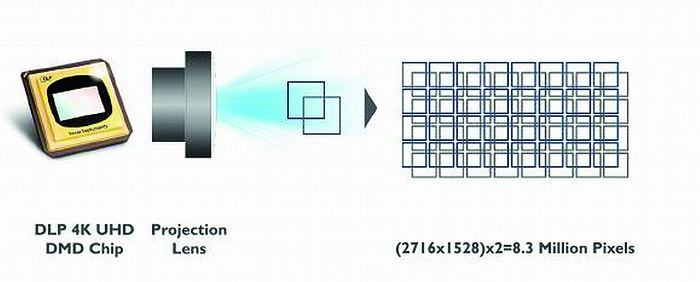

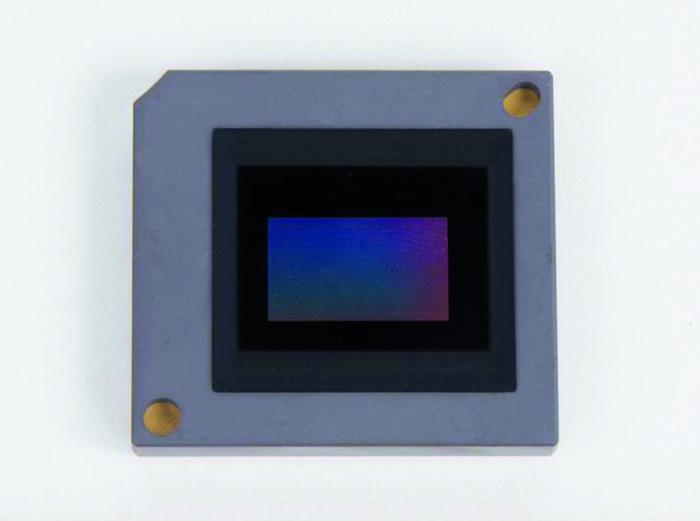

Obwohl der DLA-X5500 keine echte 4K-Auflösung darstellen kann, bringt seine E-Shift-Technologie handfeste Vorteile. So verschwindet das Pixelraster vollständig und an schrägen Kanten gelingt eine feine Skalierung ohne grobe Stufen. Das ist bei der Projektion auf eine extra große Leinwand ein klarer Vorteil. Doch im Luminanzbereich, sprich der fürs Auge entscheidenden Auflösung von schwarz-weißen Linien, stößt JVCs E-Shift-Technik an ihre Grenzen: Native Linienpaare unseres UHD-Testcharts bilden lediglich eine graue, leicht flimmernde Fläche, während die echten 4K-Projektoren von Sony ebenso wie das 35.000 Euro teure Laser-Flaggschiff DLA-Z1E von JVC das Muster horizontal und vertikal klar auflösen. E-Shift vs. 4K: Auf der linken Seite zeigt der Screenshot des JVC DLA-X5500 nur eine graue Fläche. Rechts löst dagegen Sonys 4K-Konkurrenz beide Muster klar auf. Trotz der grundlegenden Konvergenzproblematik mit leichten Farbsäumen und Einfärbungen, die auch den Kontrast feiner Full-HD-Muster beim X5500 begrenzen, spielt die Detailschärfe von Projektoren mit 4.096 x 2.160 Pixeln in einer anderen Klasse. Sie sind zwar teurer, allerdings liegt Sonys günstigstes SXRD-Modell VPL-VW720ES für rund 7.000 Euro nicht völlig außer Reichweite. Härter könnte die Konkurrenz der neuen UHD-DLPs mit XPR-Shifting-Technologie (eXpanded Pixel Resolution) werden. Deren 0,66 Zoll großes UHD-Panel basiert auf 2.716 x 1.528 Mikrospiegeln, die zwei verschiedene Bildinhalte um einen halben Bildpunkt verschoben projizieren. UHD-Testmuster erscheinen etwas flau und flimmern leicht, dafür entfällt die Konvergenzproblematik. Zurzeit sind der Acer V9800 und der BenQ W11000 aber keine Konkurrenz: Sie schaffen beim nativen Bildkontrast maximal 940:1 und ruckeln aufgrund der 60-Hertz-Darstellung bei PAL-TV wie 24p-Kinofilmen.

Ausstattung und Bedienung

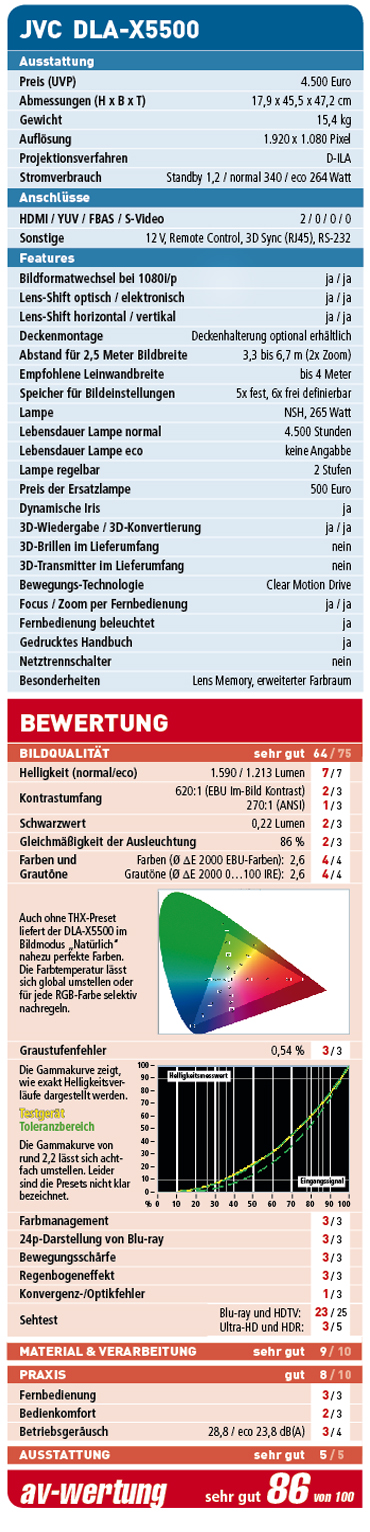

JVC bietet Gehäuseausführungen in Weiß (DLA-X5500W) oder Schwarz (X5500B), also je eine Variante für helle Wohnzimmer oder dunkle Heimkinos. Optisch und technisch gleicht er dem Vorgänger, soll aber trotz identischer 265-Watt-Lampe heller leuchten (1.800 statt 1.700 Lumen). Auf den motorischen Objektivverschluss der großen Brüder X7500 und X9500 (6.500 respektive 9.000 Euro) verzichtet der X5500, ist aber ähnlich gut verarbeitet und auch technisch vergleichbar. Eingespart werden die THX-Bildmodi, welche mittels Farbfilter ein wenig Licht für noch bessere Farben opfern. Doch auch ohne Filter gelingt ihm eine akkurate Farbdarstellung, weshalb er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus der X-Serie bietet.

Übersichtlich: Die beleuchtete Fernbedienung bietet ein übersichtlich sortiertes Tastenfeld und steuert fast alle Bildfunktionen inklusive Bildformate und Quellenwahl direkt an.

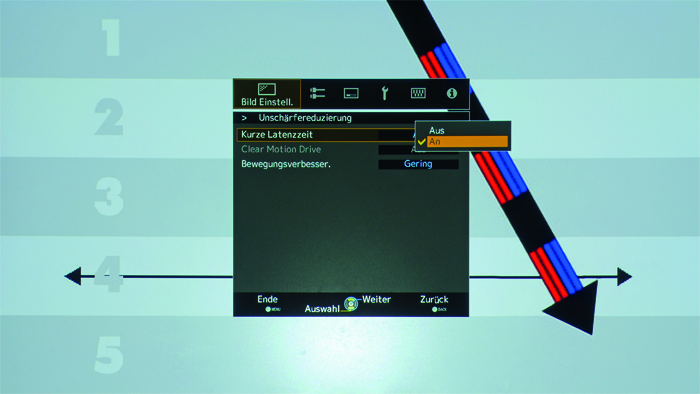

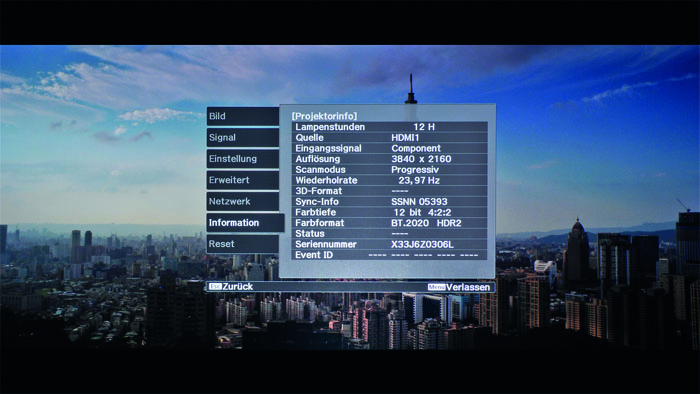

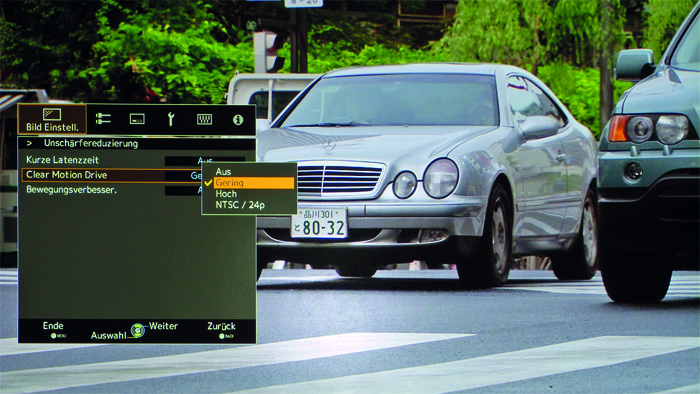

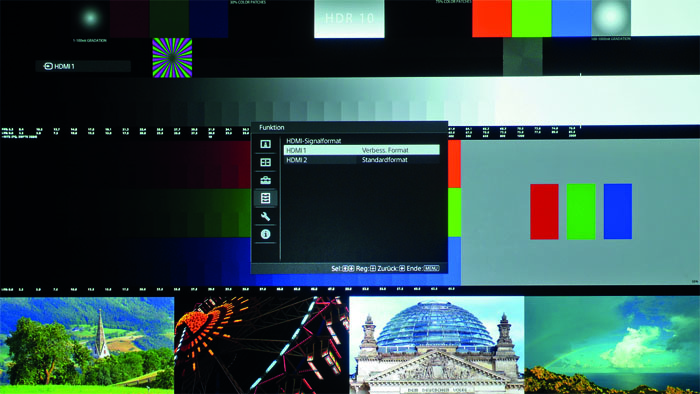

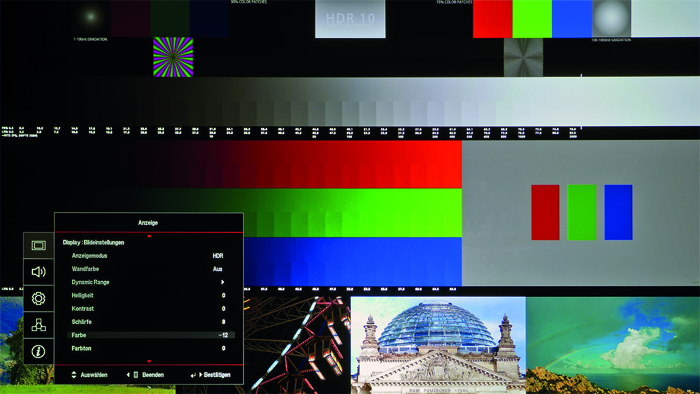

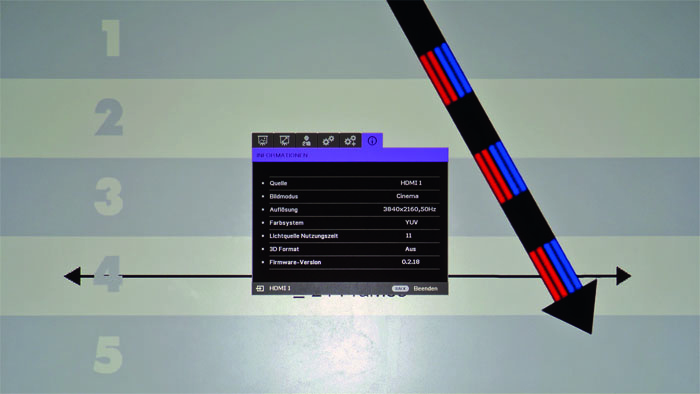

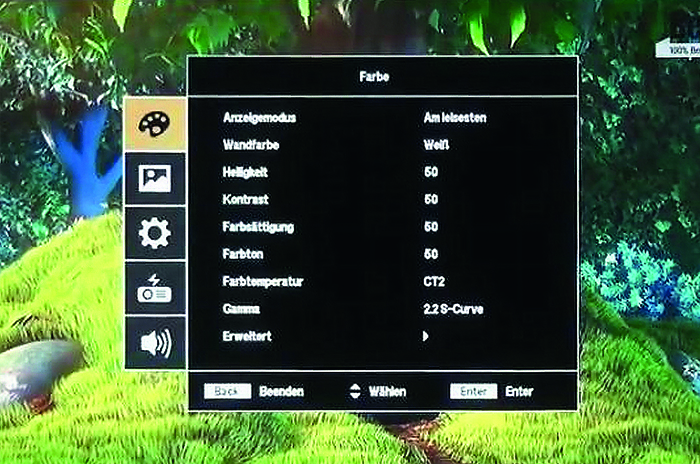

Dank erweiterter HDR-Funktion reagiert der JVC auf entsprechende HDMI-Metadaten und stellt den Bildmodus „HDR“ sowie das passende Farbprofil „BT.2020“ automatisch ein. Anstelle des bisherigen Gamma-Modus „D“ stehen nun die beiden korrekt bezeichneten Modi „HDR (ST.2014)“ sowie „HDR (HLG)“ (Hybrid Log Gamma) für künftige TV-Übertragungen in HDR-Qualität bereit. Schließlich erfüllt der X5500 in einem speziellen Bildmodus den Wunsch der Spiele-Fraktion nach einer reduzierten Latenzzeit. Sie soll von 140 auf 37 Milli-sekunden sinken. Die Funktion „Kurze Latenzzeit“ muss man aber erst finden, denn sie ist gut versteckt im Menü „Unschärfereduzierung“.

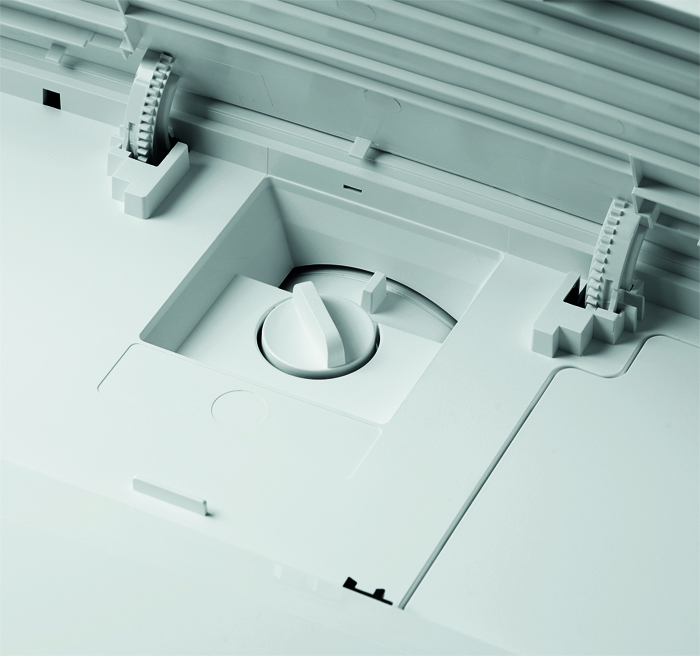

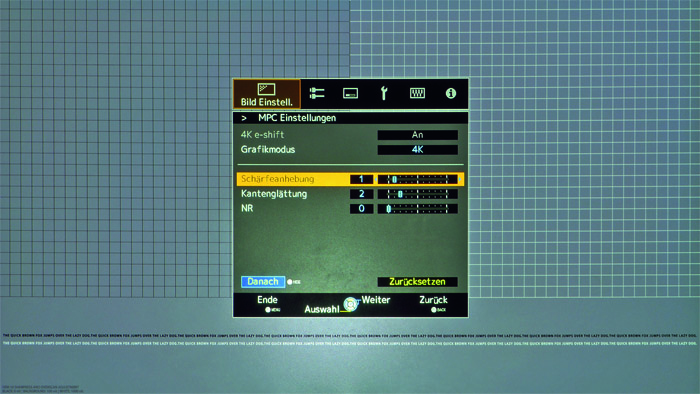

Ansonsten bietet auch der günstigste HDR-Projektor von JVC die volle Ausstattung mit motorischem Zweifach-Zoom inklusive 2D-Lens-Shift. Wie bisher, speichert die Lens-Memory-Funktion bis zu fünf Optik-Konfigurationen ab, etwa für Installatio-nen mit Vorsatzlinse und 21:9-Leinwand. Schaltet man E-Shift im MPC-Menü aus (klappt nicht bei UHD-Signalen), erscheint das zarte Pixelraster auf der Leinwand und hilft bei der Feinjustage der Schärfe. JVCs E-Shift-Technik lässt ja bekanntlich die Full-HD-Chips diagonal um ein halbes Pixel wackeln. Dadurch verschwinden das Pixelraster sowie Treppenstufen an schrägen Kanten und es entsteht ein beinahe analoger Bildeindruck.

Die Justage aller Optik-Parameter erfolgt kontinuierlich oder in feinen Schritten, was exakte Resultate ermöglicht. Allerdings nervt die lange Umschaltzeit auf das dazu eingeblendete grüne Gittertestbild. Gut gefällt die flexible Zoomoptik, da sie selbst in Telestellung recht lichtstark ist, sowie die Bildausrichtung aus verschiedenen Positionen und Abständen erleichtert. Aber Vorsicht: Ein starker vertikaler Bildversatz mindert die Randschärfe und lässt besonders in Weitwinkelstellung etwas mehr Streulicht entstehen, das innerhalb der Optik den Im-Bild-Kontrast schmälert.

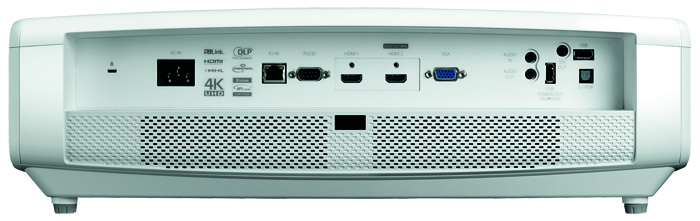

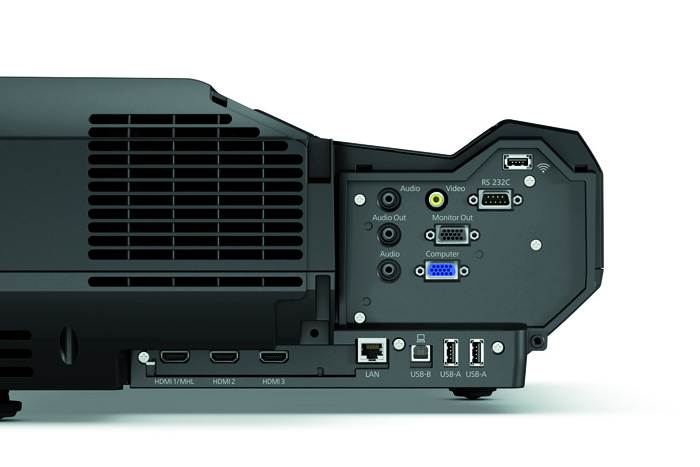

Bei den Anschlüssen ist alles auf dem aktuellen Stand: Die 3D-kompatiblen HDMI-Eingänge verarbeiten echte Ultra-HD-Signale (bis 4K60p 4:4:4) und unterstützen den HDCP-2.2-Kopierschutz. 3D-Fans benötigen als Zubehör noch die Funkbrille PK-AG3 RF sowie den Funksender PK-EM2 RF (150 beziehungsweise 100 Euro).

Abgespeckt, aber zukunftssicher: Auf analoge Eingänge oder die Darstellung von HDMI-Halbbild-Videos verzichtet der DLA-X5500. Dafür verarbeiten die HDMI-Eingänge 4K-Signale kompatibel zu HDR (ST.2084) und HLG.

Licht und Farbe

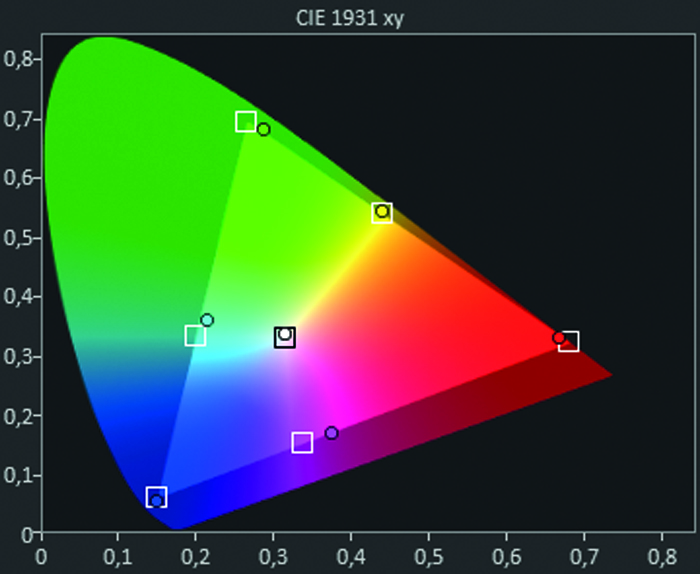

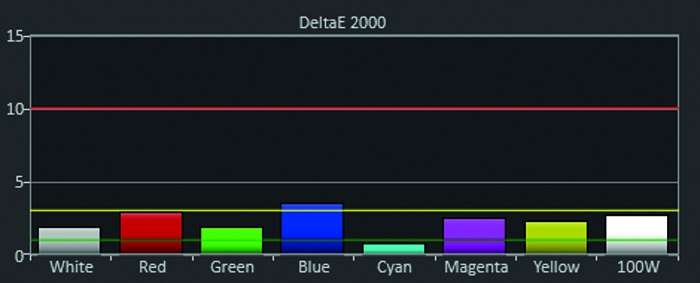

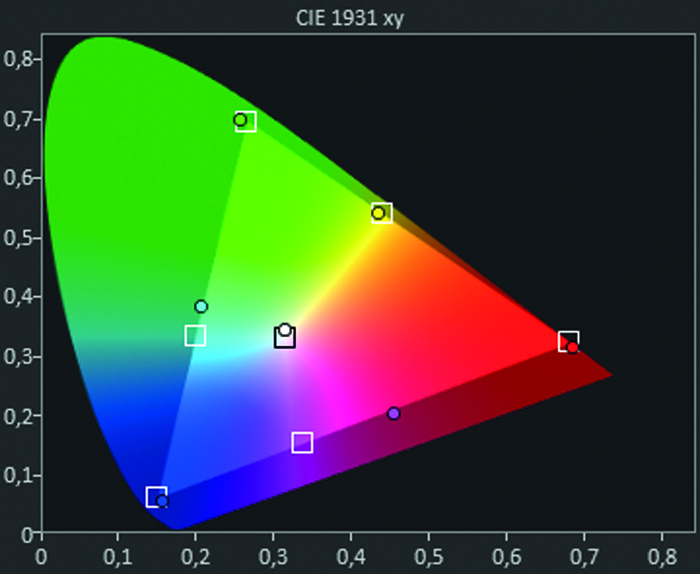

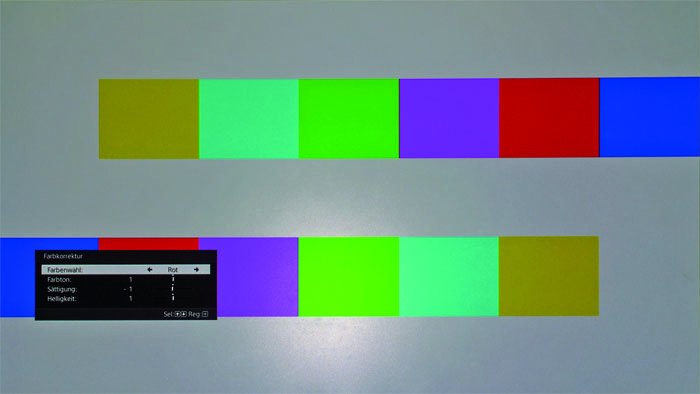

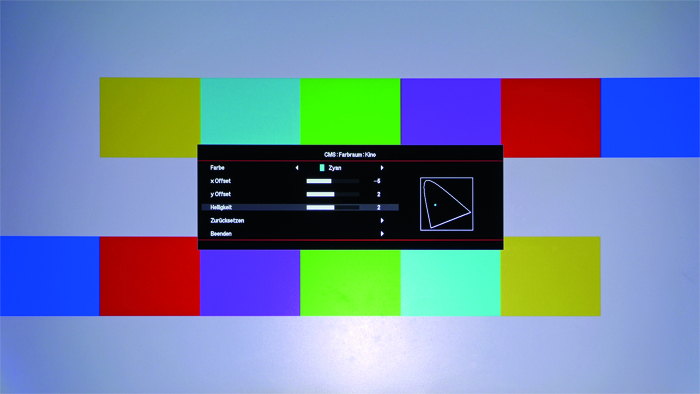

Aus dem Karton startet der JVC im Bildmodus „Natürlich“, der mit der Irisstufe „Auto 2“, dem Farbprofil „Standard“ sowie dem Lampenspar-modus verknüpft ist. Nach dem Wechsel auf die volle Leistung wächst die Lichtausbeute von 1.213 auf satte 1.590 Lumen und das Lüftergeräusch steigt von leisen 24 auf 29 Dezibel an. Obwohl die Farben in diesem Modus leicht erweitert sind, reicht es locker für die Höchstwertung bei Farben und Graustufen. Das Farbprofil „Standard“ lässt rote, gelbe sowie grüne Töne intensiv rein und keineswegs ausgewaschen erscheinen.

Große Vielfalt: Die Zahl der Farbprofile dürfte Einsteiger verwirren. Hier versteckt sich etwa das Preset „Custom 2“, das exakt den BT.709-Standard abdeckt.

Der leicht erweiterte Farbraum gefällt uns jedenfalls weit besser als eine auch nur minimal eingeschränkte Farbdarstellung. Sollen die Farben jedoch genau der HDTV-Norm entsprechen, muss man nur von Hand auf das Farbprofil „Custom 2“ wechseln. Unverständlich finden wir aber, warum dieses im Menü nicht gleich als „BT.709“ bezeichnet wird. Die Farbtemperatur von Weiß erreicht neutrale 6.700 Kelvin, wobei Tüftler mithilfe der RGB-Gain- und Offset-Regler jederzeit fein nachsteuern können.

Feines Bildwerkzeug: Tüftler können alle Details nachjustieren, hier die RGB-Gain- sowie Offset-Werte. Zudem eignet sich der DLA-X5500 für eine Calman-Einmessung.

Alle anderen Presets wie „Kino“ oder „Animation“ liefern größere Farbfehler sowie eine zu kühle Farbtemperatur. Neu hinzugekommen ist der Bildmodus „HDR“, der sich auch auf SDR-Quellen anwenden lässt und zum Farbprofil „BT.2020“ wechselt. Leider produziert der Modus überzogene Farben und Kontraste, weshalb sein Einsatz bei SDR-Quellen keinen Sinn ergibt.

JVCs Drei-Chip-Projektion verursacht in dynamikreichen Szenen etwas mehr Streulicht als gute 1-Chip-DLPs. Der X5500 erreicht allerdings ordentliche ANSI- und EBU-Kontrastwerte von 270:1 respektive 620:1. Der native Ein-Aus-Kontrast deklassiert dagegen übliche DLP-Projektoren und liegt selbst bei geöffneter Iris bei satten 13.000:1. Auch der niedrige Schwarzwert von 0,22 Lumen ist bereits mit offener Iris nahezu optimal, lässt sich aber mit ihrer Hilfe je nach Szene weiter absenken.

Neue Funktion „Kurze Latenzzeit“: Gamer haben lange darauf gewartet und dürfen sich beim DLA-X5500 über eine deutlich verkürzte Bildverzögerung freuen.

Neben den ANSI- und EBU-Kontrasten messen wir mittels Testbild auch den Schwarzwert der Projektion: Das winzige Weißfeld auf schwarzem Grund produziert einerseits kaum Streulicht und hindert auf der anderen Seite den Projektor daran, mit der Iris zu „tricksen“. Hier erreicht der DLA-X5500 einen hervorragenden Im-Bild-Kontrast von 6.270:1 sowie einen Schwarzwert von 0,22 Lumen. Mit einem reinen Schwarzbild schließt sich die Iris weiter und senkt das Restlicht der Stufen „Auto 1“ und „Auto 2“ auf rund ein Zehntel.

Automatische oder manuell Blende: In den Stufen „Auto 1“ und „Auto 2“ steuert der JVC die Iris automatisch. Alternativ lässt sich die Blende manuell fixieren.

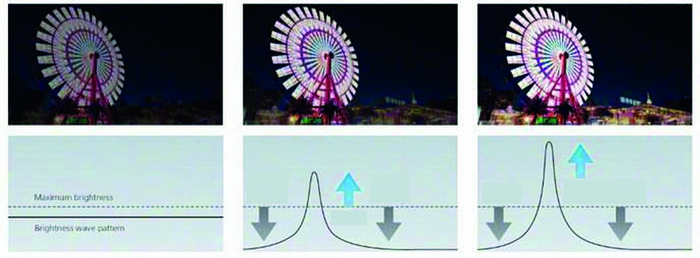

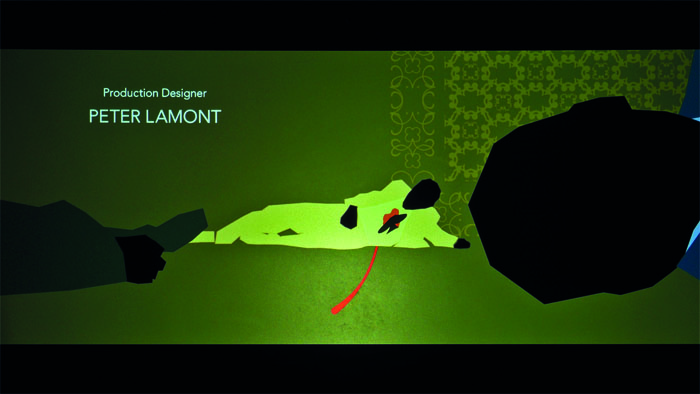

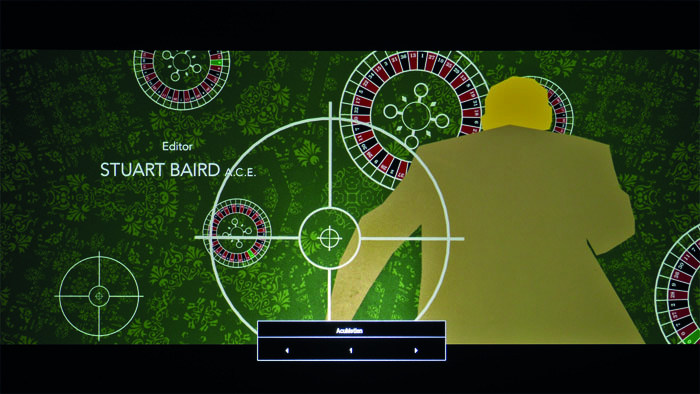

Allerdings raten wir in der Praxis von der Stufe „Auto 1“ ab, da sie in der Montenegro-Szene aus „Casino Royale“ zu plakativ ausfällt und dunkle Kontraste bereits kappt. Die Stufe „Auto 2“ verschluckt hingegen kaum Details und hebt zugleich den Videokontrast in düsteren Szenen dezent an, liefert dem Auge also mehr Licht. Die Letterbox-Streifen erscheinen um ein Drittel dunkler, die Wiese neben dem Gleis um ein Drittel heller. Der Kontrast dieser Szene erhöht sich in „Auto 2“ um 50 Prozent, in „Auto 1“ verdoppelt er sich.

Mehr Kontrast in Stufe „Auto 1“: Die Wiese erscheint heller, die Letterboxstreifen dunkler. Düstere Details saufen aber stärker ab als in Stufe „Auto 2“.

Bildtuning:„Auto 2“ überzeugt bei einer angehobenen Gammaeinstellung „Dark Level“. Die Kontraste wirken fein abgestuft, zudem arbeitet die Iris geräuschlos.

Wesentlich mehr Streulicht taucht vor allem in Bildern mit viel Licht und Schatten auf. Doch in den sommerlichen Strandszenen des James-Bond-Klassikers bleibt die Iris stets vollständig geöffnet.

Unabhängig vom Bildinhalt arbeitet die manuelle Iris (Stufe 0 bis -15): Die Helligkeit geht bei geschlossener Blende auf 60 Prozent zurück. Da sie den ANSI-Kontrast jedoch kaum steigert (280:1), aber unnötig Licht schluckt, ist ihr Einsatz aus unserer Sicht weder bei SDR- und erst recht nicht bei HDR-Quellen sinnvoll.

Schärfe und Videoverarbeitung

Aktiviert man die neue Funktion „Kurze Latenzzeit“, bleibt die gute Vollbildwandlung des Videoprozessors uneingeschränkt erhalten. Allerdings verschlechtert sich als Nebenwirkung die Bewegungsschärfe. Die CMD-Bewegungsglättung (Clear Motion Drive) würde zu viel Rechenzeit benötigen und ist deshalb ausgegraut. Zugänglich bleibt das neue Menü „Bewegungsverb.“, dessen beiden Stufen aber weder die verschmierte TV-Darstellung verbessern noch Kinofilme glätten. Doch keine Sorge: Bei normaler Latenzzeit-Einstellung zaubert die MPC-Funktion (Multiple Pixel Control) auf Stufe „Hoch“ wie bisher Fußballspiele in bester Schärfe auf die Leinwand. Dann allerdings erhalten auch Kinofilme den bekannten Videolook. Cineasten dürften die MPC-Stufe „Gering“ oder „Aus“ bevorzugen. Im MPC-Modus „NTSC/24p“ gelingt dem JVC DLA-X5500 schließlich die Umwandlung von ruckelnden 60-Hertz-Trailern auf das originale Kinoformat (Inverse Telecine).

Bei Videoformaten bis Full-HD-Qualität lässt sich die E-Shift-Funktion im MPC-Menü auch abschalten. Dann tauchen das feine Pixelraster sowie Treppenstufen an schrägen Kanten auf, doch feinste Testbild-Linien wirken kontraststärker sowie eine Spur weniger stark eingefärbt. Wofür man sich entscheidet, bleibt Geschmackssache, sofern die Leinwand nicht zu groß gewählt wurde und die pixelige Struktur störend hervortreten lässt. Mit UHD-Quellen ist E-Shift dagegen immer aktiv.

Unser Sehtest-Klassiker „Casino Royale“ zeigt im Schwarz-Weiß-Intro feinere Kanten, wenn man den MPC-Regler „Schärfeanhebung“ von Stufe 5 ganz zurücknimmt. Dort finden sich auch die „Kantenglättung“ und ein Rauschfilter. Letzteres entschärft das deutliche Filmkornrauschen, das die betagte Blu-ray-Produktion mitbringt. In den sommerlichen Szenen am Strand auf den Bahamas begeistern uns die schiere Helligkeit der Projektion ebenso wie die akkuraten und zugleich intensiven Farben. Zur grandiosen Bildwirkung bei Weltall-Szenen wie in „Gravity“ trägt dagegen der hohe native Panel-Kontrast des JVC den stärksten Anteil bei. In der Anfangssequenz funkeln Sterne aus den Tiefen eines rabenschwarzen Weltalls von der Leinwand. Versuche mit 3D-Filmen wie „Avatar“ glücken nicht, denn zur Aktivierung ist die Installation einer Software von JVC auf einem PC erforderlich.

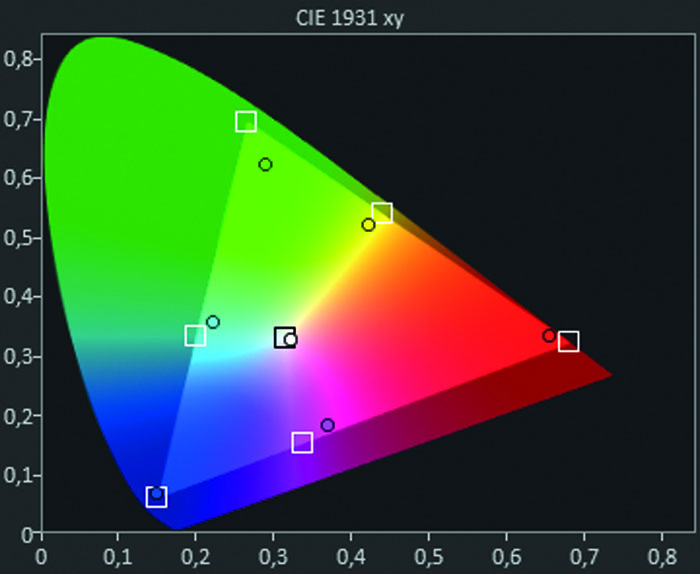

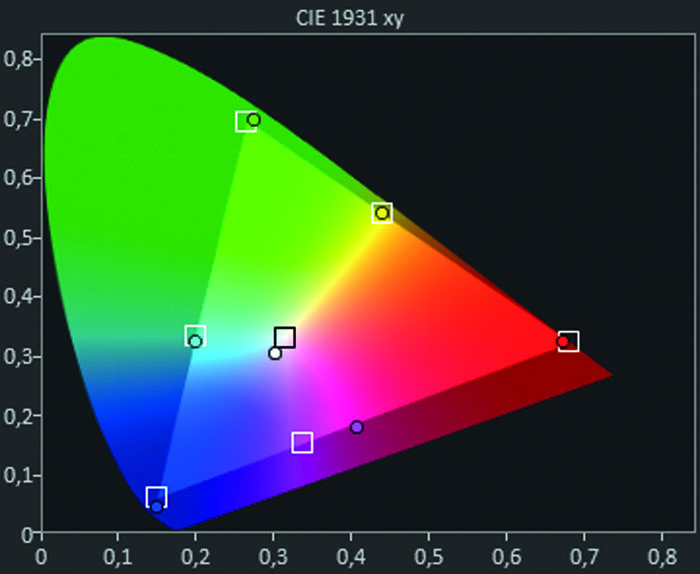

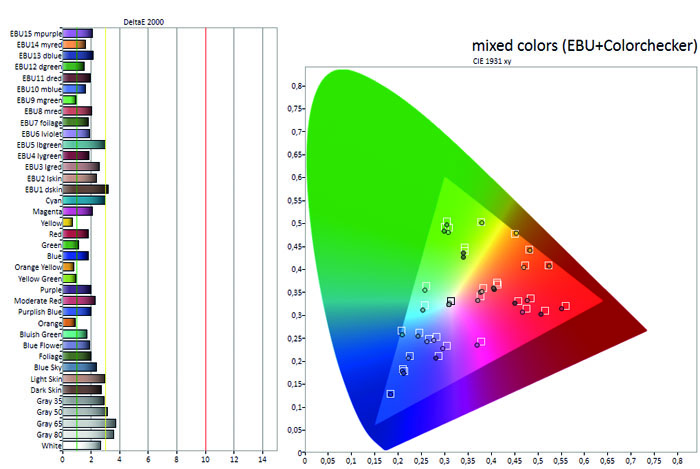

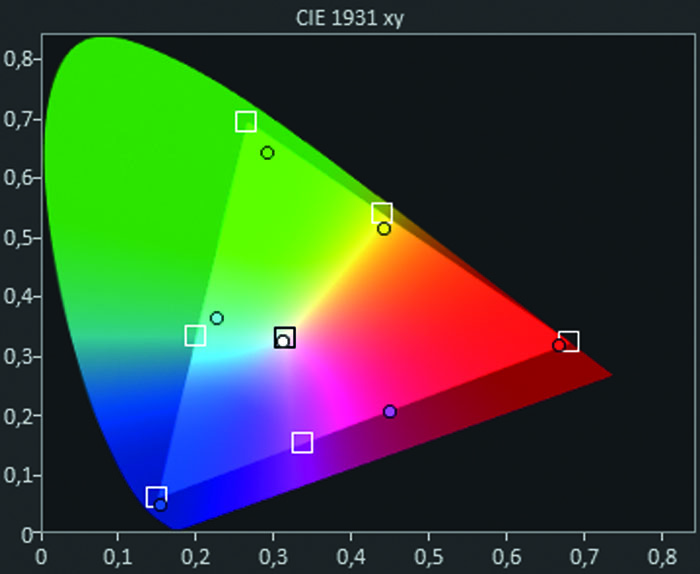

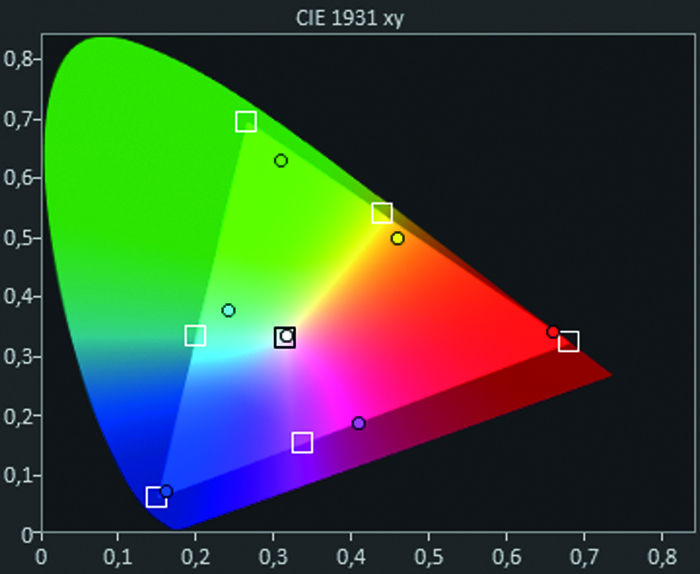

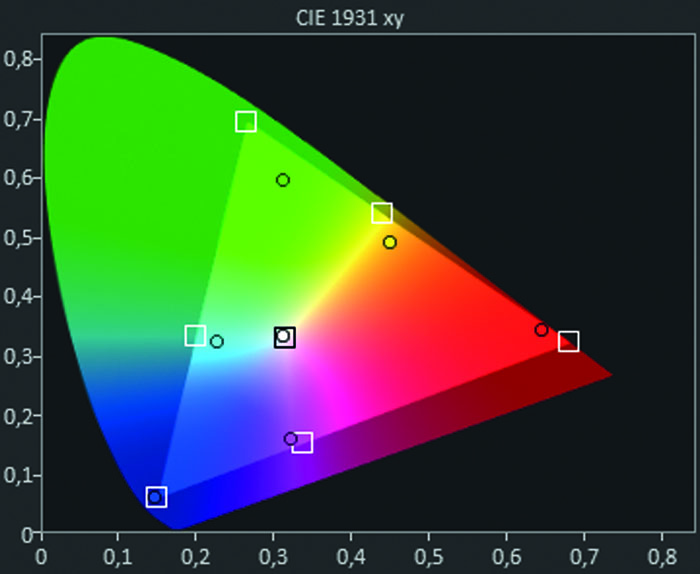

Die gute Nachricht ist, dass der neue JVC DLA-X5500 tatsächlich auf die Metadaten entsprechender HDR-Quellen reagiert und automatisch den Bildmodus „HDR“ mit dem erweiterten Farbraum „BT.2020“ aktiviert. Dabei deckt der Modus den DCI-P3-Farbraum auch ohne Farbfilter-Technik recht gut ab und behält die volle Helligkeit. Zum Vergleich: Der Epson EH-TW9300W (Test in audiovision 1-2017) zeigt etwa Grün genauer und ohne jede Einschränkung, halbiert jedoch die Helligkeit der HDR-Projektion aufgrund seines eingeschwenkten Farbfilters.

DCI-P3-Farbraum-Messung: Grün ist leicht eingeschränkt, Mischfarben driften leicht. Dafür benötigt der X5500 kein Farbfilter und bewahrt die volle Helligkeit.

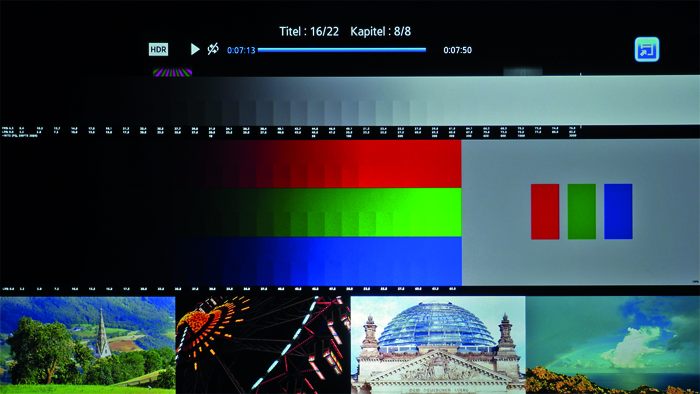

Nach einer Erhöhung der Helligkeit um acht Punkte werden im Preset „HDR“ sowohl ganz dunkle als auch helle Spitzlichter oberhalb von 1.000 Nits im HDR-Testbild differenziert. Ideales Tone Mapping zwischen Spitzlichtern und dunklen Kontrasten zu finden ist aber bei der Projektion auf eine weiße Leinwand schwierig, selbst wenn unser schwarzer Testraum kein Streulicht zurückwirft.

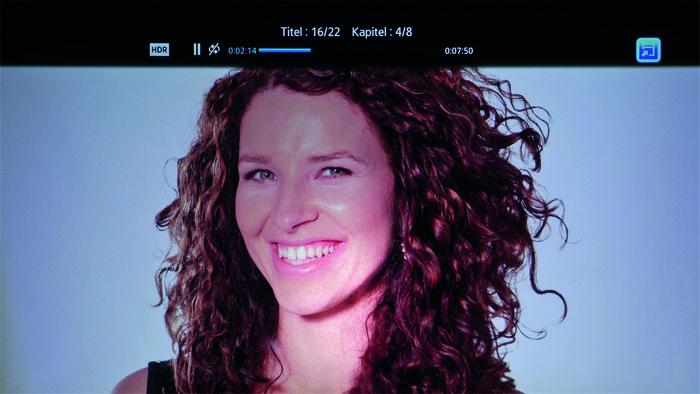

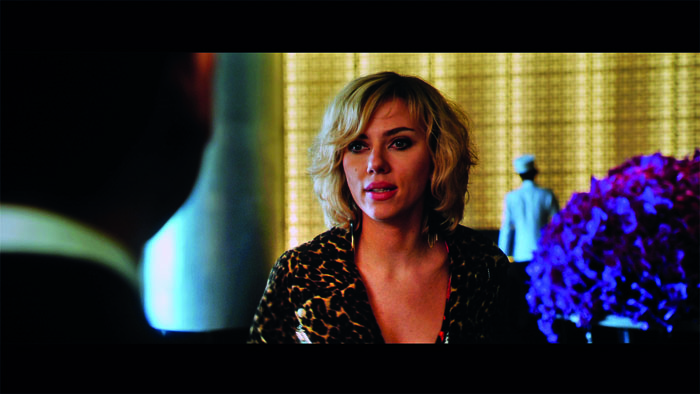

Tendenziell wirken düstere HDR-Szenen beim JVC noch einen Tick zu dunkel, Einstellungen im vollen Licht hingegen eher zu hell und etwas plakativ. Deshalb werden noch Feineinstellungen im Gamma-Menü gebraucht; etwa um leichtes Glänzen des Teints in einer hellen HDR-Szene zu entschärfen. Einzelne Grauwerte können zudem leicht rauschen (Dithering) und einige Farben je nach Helligkeit in großen Flächen ein wenig flackern.

Helle HDR-Szene: In dieser voll ausgeleuchteten Einstellung beeindruckt die Helligkeit des JVC. Das Gesicht wirkt aber doch noch eine Spur zu plakativ.

Feintuning im Gammamenü: Hier helfen die drei Regler „Helligkeitskorrektur“, „Bright Level“ sowie „Dark Level“ und lassen den Teint natürlicher wirken.

Ultra-HD-Wiedergabe

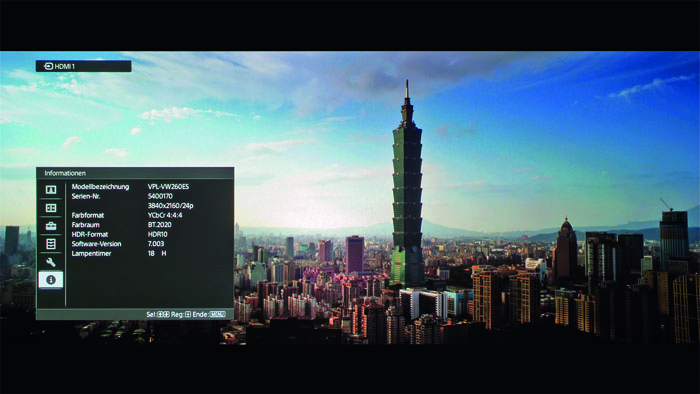

Die volle Qualität von 3.840 x 2.160 Bildpunkten können JVCs aktuelle 4K-Projektoren nicht darstellen, da die Detailauflösung Full-HD-Qualität nicht übersteigt. Immerhin nimmt er an seinen HDMI-Eingängen auch Ultra-HD-Videos mit 60, 30, 25 sowie 24 oder 23,97 Hertz und sogar 4K-Kinofilme nach DCI-Standard (Digital Cinema Initiative) mit 4.096 x 2.160 Bildpunkten entgegen. Außerdem kann der DLA-X5500 zu einem gewissen Grad die bessere Qualität von 4K-Signalen nutzen, die er kompatibel zu 50p/60p mit 4:4:4-Farbabtastung über die beiden HDMI-Schnittstellen wiedergibt. Mit einer 4K-Quelle wechselt der Projektor zudem auf eine feinere Schärfefilterung, die grobe Säume vermeidet. Insbesondere in 4K-Qualität zugespielte Fotos liefern eine gegenüber Full-HD-Signalen gesteigerte Farbauflösung mit glatten Konturen.

Der Testbericht JVC DLA-X5500 (Gesamtwertung: 86, Preis/UVP: 4500 Euro) ist in audiovision Ausgabe 7-2017 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag JVC DLA-X5500 (Test) erschien zuerst auf audiovision.

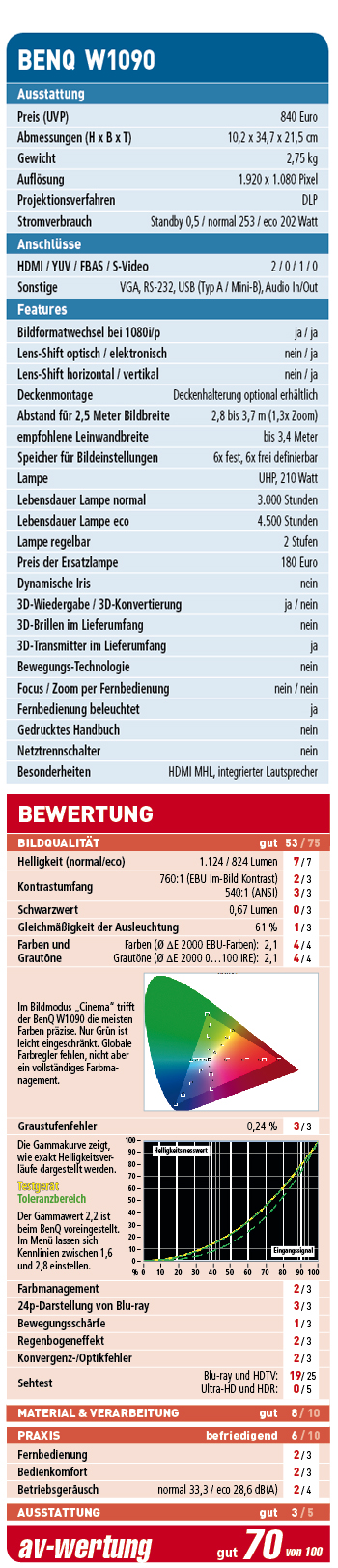

Günstige Projektoren locken gerne mit hohen ANSI-Werten; das schaffen sie aber oft nur auf Kosten der Farbneutralität. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel der 1.300 Euro teure BenQ W2000 mit „CinematicColor“-Technik (Test in audiovision 3-2016). Ähnliches gelingt jetzt sogar dem abgespeckten Bruder W1090, der im Internet schon ab 650 Euro angeboten wird und deshalb ein veritables Schnäppchen ist.

Günstige Projektoren locken gerne mit hohen ANSI-Werten; das schaffen sie aber oft nur auf Kosten der Farbneutralität. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel der 1.300 Euro teure BenQ W2000 mit „CinematicColor“-Technik (Test in audiovision 3-2016). Ähnliches gelingt jetzt sogar dem abgespeckten Bruder W1090, der im Internet schon ab 650 Euro angeboten wird und deshalb ein veritables Schnäppchen ist.

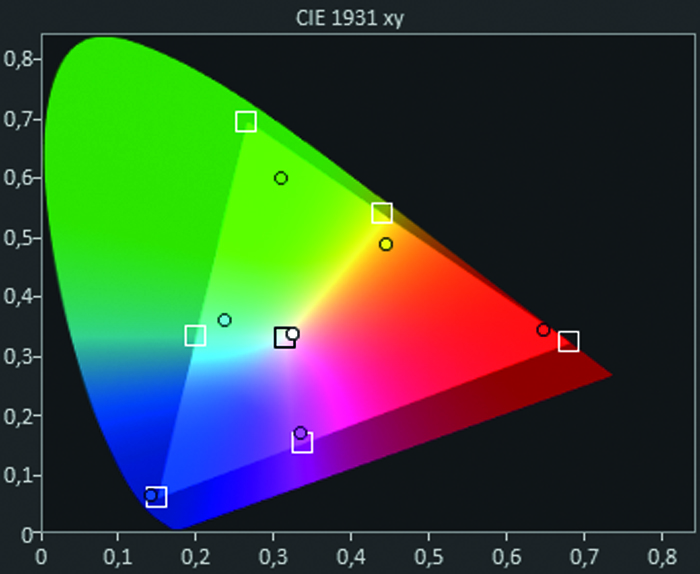

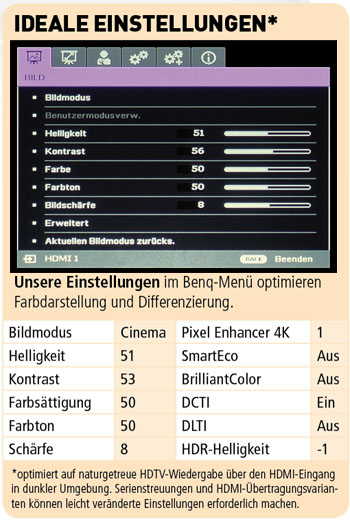

Bis auf das grünstichige Preset „Bright“ liefern alle Bildmodi vernünftige Voreinstellungen und Farben. Am besten gefallen sie im Modus „Cinema“ bei abgeschalteter Brilliant-Color-Funktion. Davon profitiert auch die Farbtemperatur von Graustufen und Weiß (6.590 Kelvin). Bei der Messung aller 33 Farbnuancen fallen bis auf einige Blautöne keine nennenswerten Abweichungen auf – das ergibt volle Punkte in dieser Disziplin.

Bis auf das grünstichige Preset „Bright“ liefern alle Bildmodi vernünftige Voreinstellungen und Farben. Am besten gefallen sie im Modus „Cinema“ bei abgeschalteter Brilliant-Color-Funktion. Davon profitiert auch die Farbtemperatur von Graustufen und Weiß (6.590 Kelvin). Bei der Messung aller 33 Farbnuancen fallen bis auf einige Blautöne keine nennenswerten Abweichungen auf – das ergibt volle Punkte in dieser Disziplin.

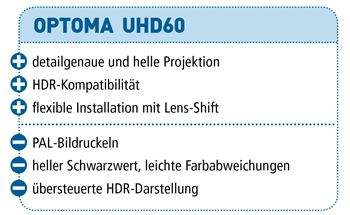

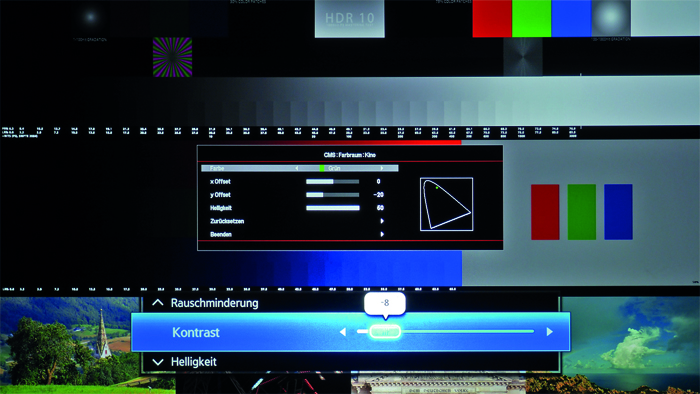

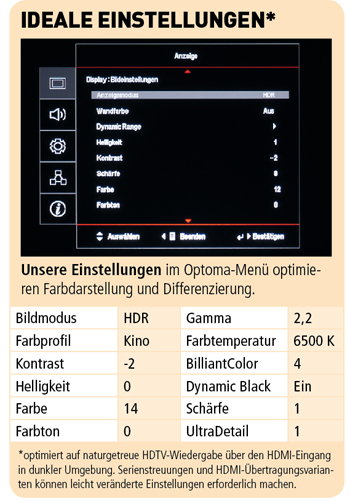

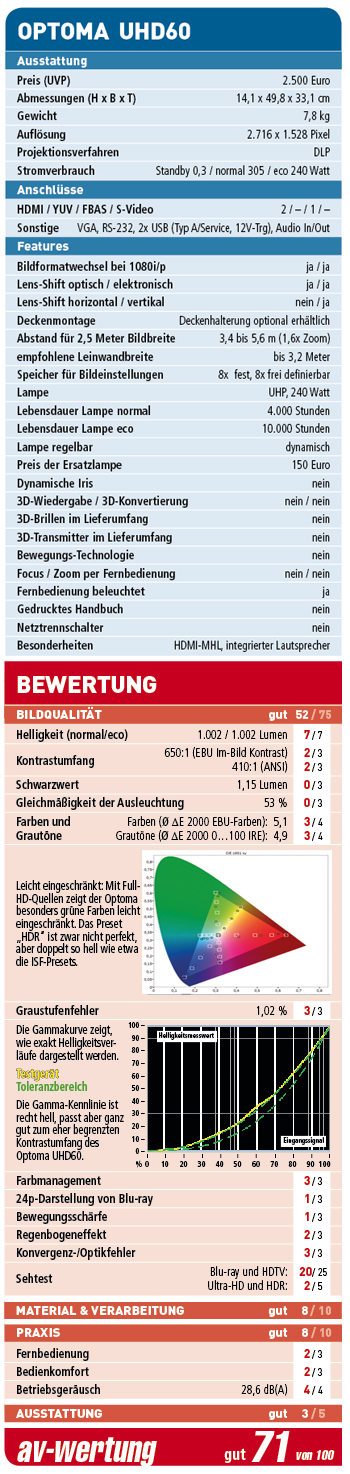

Einen DLP mit vierfacher Full-HD-Auflösung und HDR-Kompatibilität für 2.500 Euro gab es noch nie. Damit sprengt der Optoma UHD60 den Preisrahmen im Vergleich zur bisher gut doppelt so teuren Konkurrenz. Wird der Traum vom bezahlbaren UHD-Heimkino wahr?

Einen DLP mit vierfacher Full-HD-Auflösung und HDR-Kompatibilität für 2.500 Euro gab es noch nie. Damit sprengt der Optoma UHD60 den Preisrahmen im Vergleich zur bisher gut doppelt so teuren Konkurrenz. Wird der Traum vom bezahlbaren UHD-Heimkino wahr?

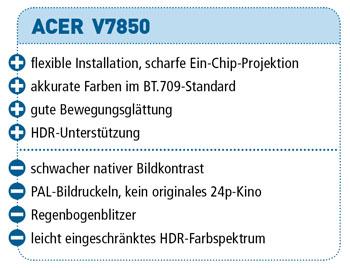

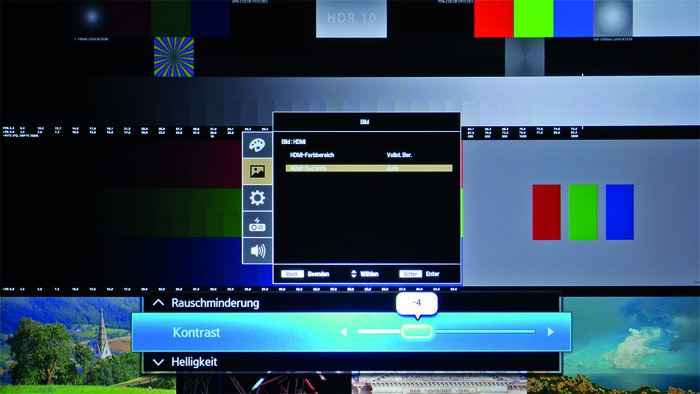

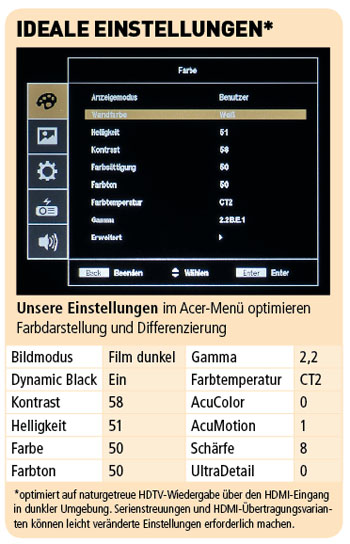

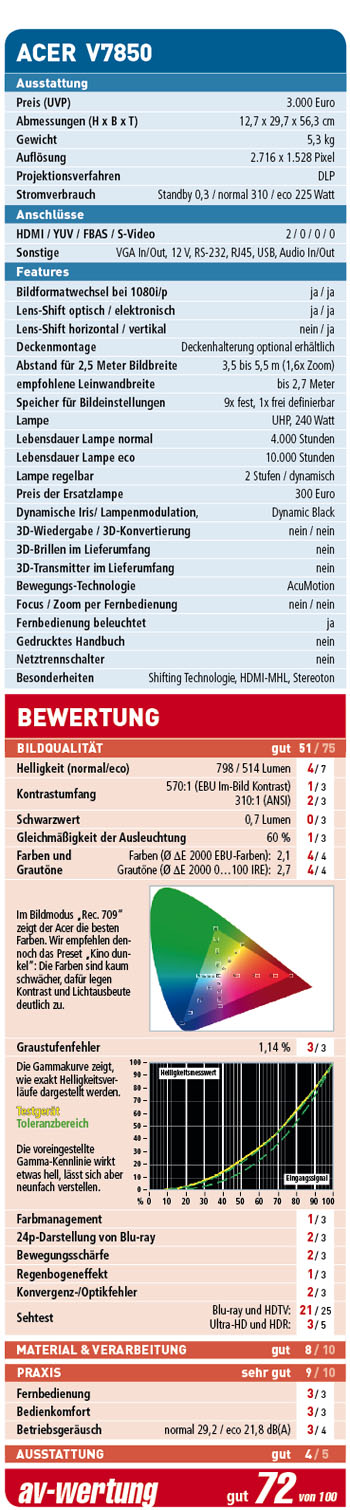

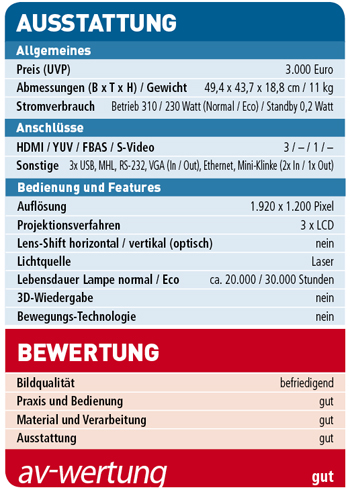

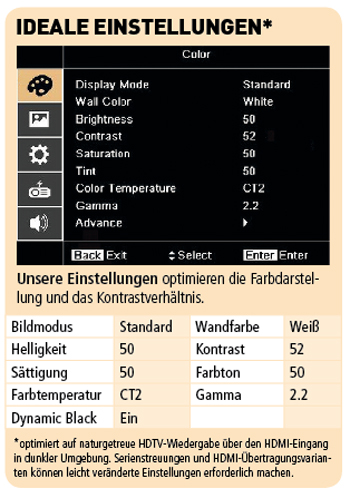

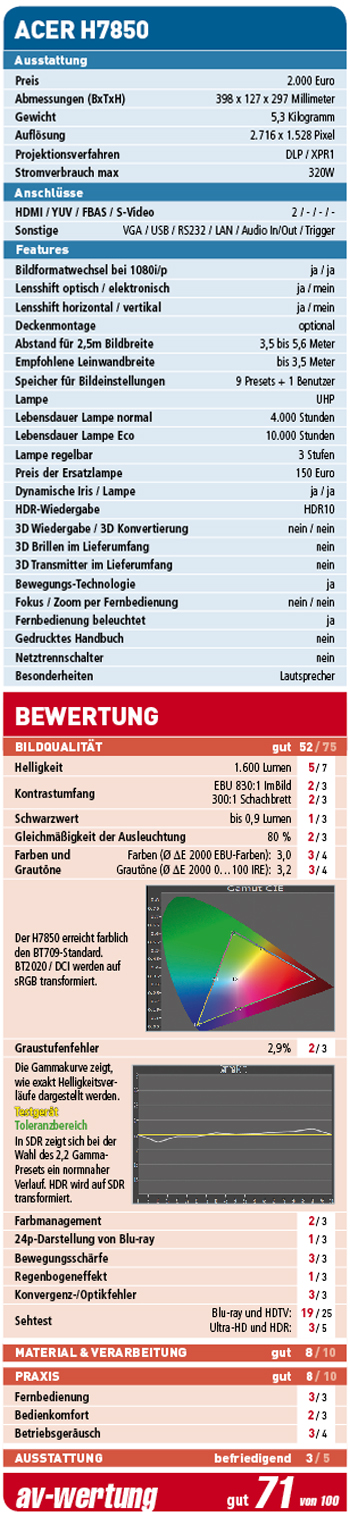

Nach dem aufsehenerregenden UHD-Debüt des Acer V9800 will nun sein preisgünstiger Bruder V7850 durchstarten: Der HDR-fähige DLP-Projektor ist kompakter und trotzdem leiser als sein Vorgänger. Zudem soll seine neue AcuMotion-Technologie Ruckelprobleme überwinden.

Nach dem aufsehenerregenden UHD-Debüt des Acer V9800 will nun sein preisgünstiger Bruder V7850 durchstarten: Der HDR-fähige DLP-Projektor ist kompakter und trotzdem leiser als sein Vorgänger. Zudem soll seine neue AcuMotion-Technologie Ruckelprobleme überwinden.

Günstiger als mit dem EH-TW7300 von Epson kann der Einstieg in das Ultra-HD-Heimkino kaum gelingen. Trotzdem ist der mit 4K-Enhancement bestückte LCD-Projektor sehr hell sowie HDR-kompatibel.

Günstiger als mit dem EH-TW7300 von Epson kann der Einstieg in das Ultra-HD-Heimkino kaum gelingen. Trotzdem ist der mit 4K-Enhancement bestückte LCD-Projektor sehr hell sowie HDR-kompatibel.

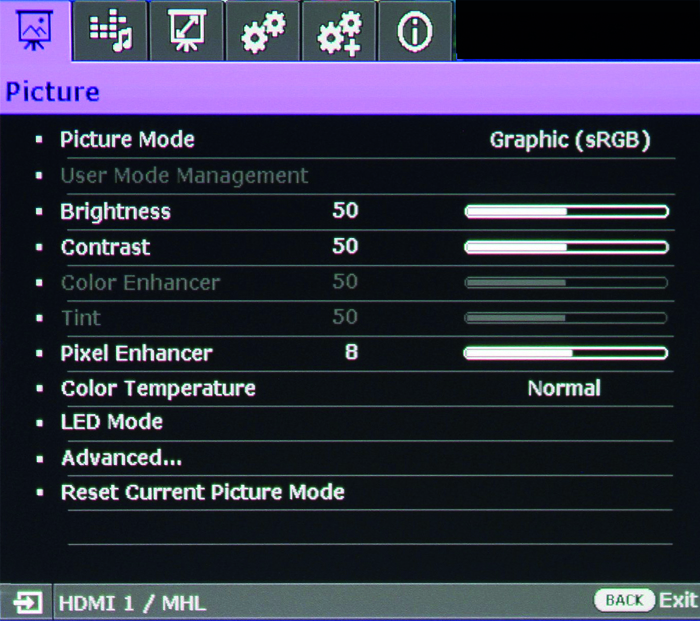

BenQs UHD-Projektor X12000 profitiert von moderner LED-Technik, welche bis zu 20.000 Stunden hält und ohne Lichtverlust das erweiterte DCI-P3-Spektrum abdeckt. Die prächtigen Farben gefallen ebenso wie die extrem scharfe Detaildarstellung. Die Basis stimmt, doch beim Thema HDR kneift der DLP und PAL-Videos sowie Filme laufen nicht rund.

BenQs UHD-Projektor X12000 profitiert von moderner LED-Technik, welche bis zu 20.000 Stunden hält und ohne Lichtverlust das erweiterte DCI-P3-Spektrum abdeckt. Die prächtigen Farben gefallen ebenso wie die extrem scharfe Detaildarstellung. Die Basis stimmt, doch beim Thema HDR kneift der DLP und PAL-Videos sowie Filme laufen nicht rund.

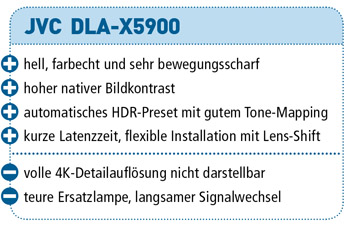

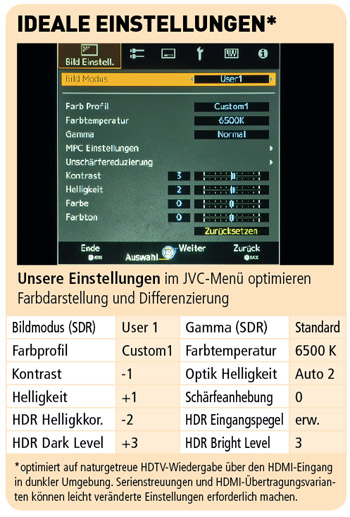

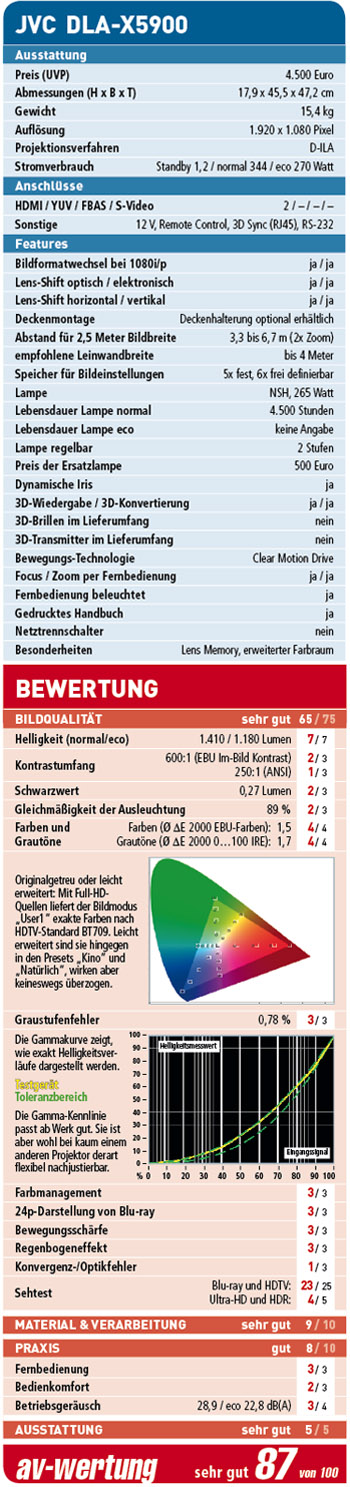

Sechs Jahre nach den X70- und X90-Modellen bringt JVC die fünfte E-Shift-Generation auf den Markt. Obwohl sich der neue DLA-X5900 äußerlich nicht verändert hat, projiziert der 4.500 Euro teure D-ILA-Projektor insbesondere HDR-Inhalte noch besser als der Vorgänger.

Sechs Jahre nach den X70- und X90-Modellen bringt JVC die fünfte E-Shift-Generation auf den Markt. Obwohl sich der neue DLA-X5900 äußerlich nicht verändert hat, projiziert der 4.500 Euro teure D-ILA-Projektor insbesondere HDR-Inhalte noch besser als der Vorgänger.

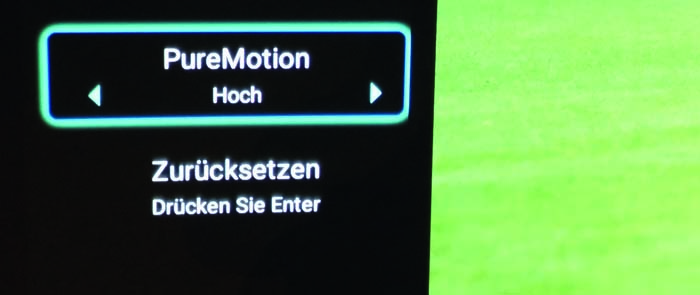

Der 2.500 Euro teure UHD60 war Optomas erster DLP mit vierfacher Full-HD-Auflösung. Doch neben hervorragender Schärfe gab es Probleme mit ruckelnden PAL-Bildern. Wir sind gespannt, ob es der UHD65 mit „PureMotion“ besser macht und ob der DLP-Kontrast für HDR reicht.

Der 2.500 Euro teure UHD60 war Optomas erster DLP mit vierfacher Full-HD-Auflösung. Doch neben hervorragender Schärfe gab es Probleme mit ruckelnden PAL-Bildern. Wir sind gespannt, ob es der UHD65 mit „PureMotion“ besser macht und ob der DLP-Kontrast für HDR reicht.

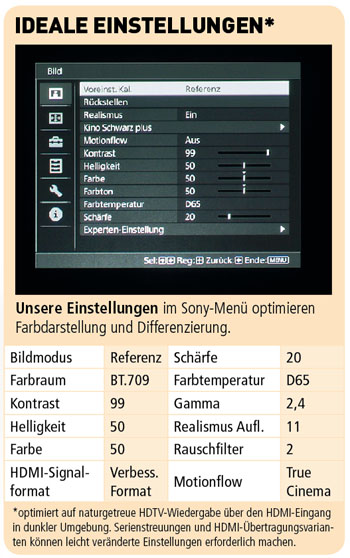

Sonys 4K-Projektoren werfen seit Jahren ultrascharfe Bilder auf die Leinwand. Doch erst seit Kurzem bietet der Hersteller ein Modell für 5.000 Euro an. Nicht nur deshalb hat der VPL-VW260 das Zeug zum Überflieger.

Sonys 4K-Projektoren werfen seit Jahren ultrascharfe Bilder auf die Leinwand. Doch erst seit Kurzem bietet der Hersteller ein Modell für 5.000 Euro an. Nicht nur deshalb hat der VPL-VW260 das Zeug zum Überflieger.

Mit den Modellen UHD60 und UHD65 hat Optoma vor Kurzem die ersten XPR-DLPs

Mit den Modellen UHD60 und UHD65 hat Optoma vor Kurzem die ersten XPR-DLPs

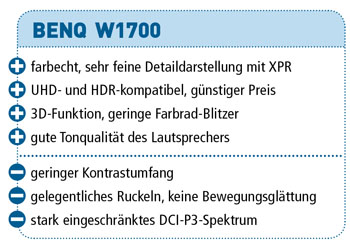

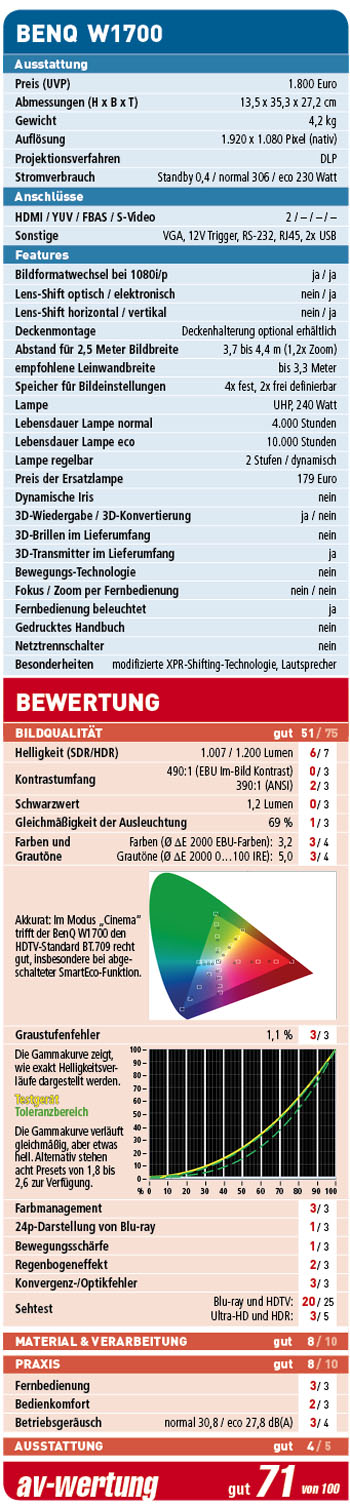

So einen Projektor gab es noch nie: Der BenQ W1700 kostet gerade mal 1.800 Euro, verarbeitet aber UHD- wie HDR-Quellen und beherrscht sogar 3D. Welche Stärken und Schwächen der kompakte Alleskönner mitbringt, zeigt unser Test.

So einen Projektor gab es noch nie: Der BenQ W1700 kostet gerade mal 1.800 Euro, verarbeitet aber UHD- wie HDR-Quellen und beherrscht sogar 3D. Welche Stärken und Schwächen der kompakte Alleskönner mitbringt, zeigt unser Test.

Ein mit Lasertechnik bewaffneter UHD-DLP war noch nie so günstig zu haben. Zudem ist der Acer VL7860 sehr hell und soll bis zu 30.000 Stunden lang leuchten. Wir sind gespannt, ob die Farben und der Kontrast auch für HDR reichen.

Ein mit Lasertechnik bewaffneter UHD-DLP war noch nie so günstig zu haben. Zudem ist der Acer VL7860 sehr hell und soll bis zu 30.000 Stunden lang leuchten. Wir sind gespannt, ob die Farben und der Kontrast auch für HDR reichen.

Bereits der 5.000 Euro teure 4K-Beamer VW260ES schaffte es fast in unsere Referenzklasse. Entsprechend waren wir gespannt, was das dreimal so teure Flaggschiff VW760ES leistet.

Bereits der 5.000 Euro teure 4K-Beamer VW260ES schaffte es fast in unsere Referenzklasse. Entsprechend waren wir gespannt, was das dreimal so teure Flaggschiff VW760ES leistet.

LGs erster 4K-Heimkinoprojektor soll das Großbilderlebnis so flexibel wie möglich machen. Wir haben getestet, ob der HU80K hält, was die Koreaner versprechen.

LGs erster 4K-Heimkinoprojektor soll das Großbilderlebnis so flexibel wie möglich machen. Wir haben getestet, ob der HU80K hält, was die Koreaner versprechen.

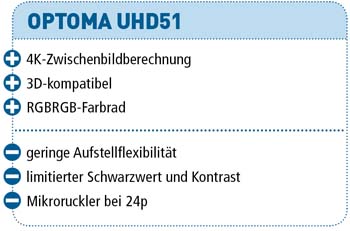

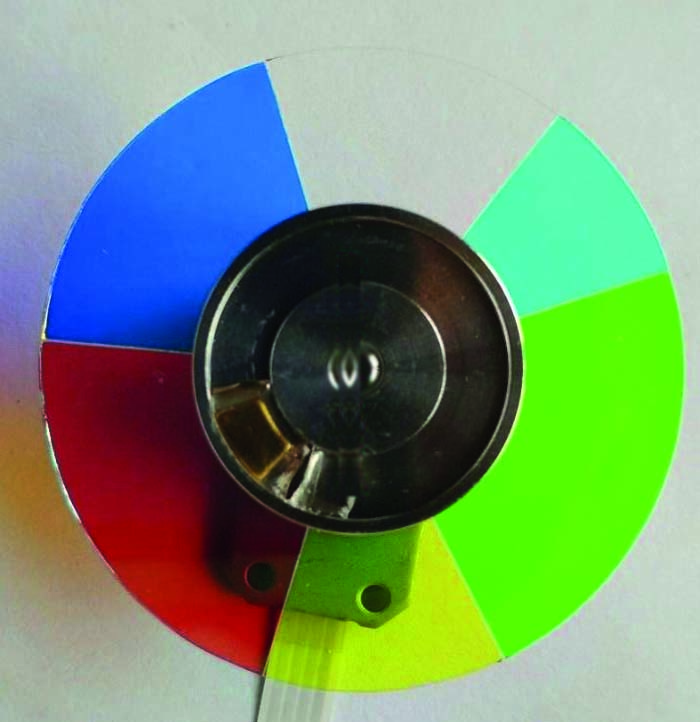

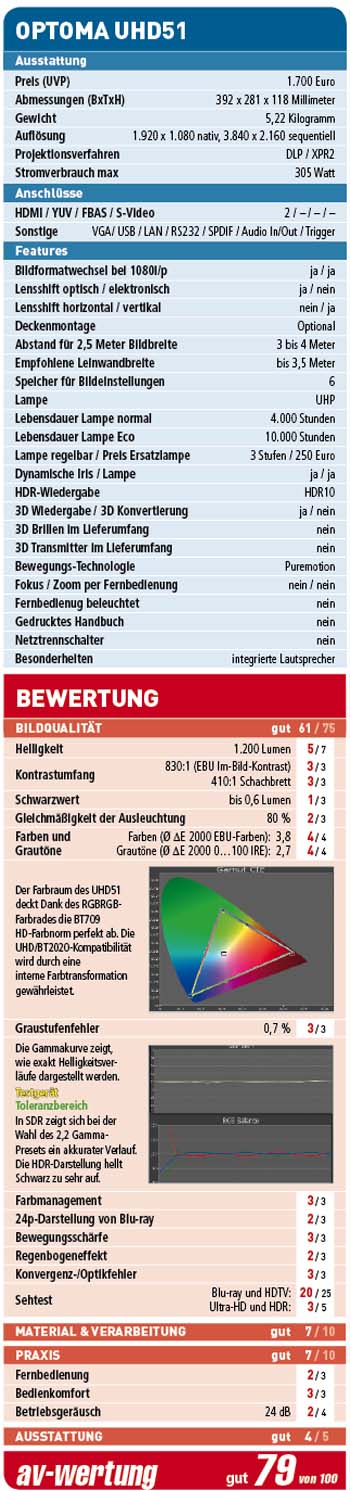

Dank der „XPR2“-Technologie von Texas Ins-truments, bei der die Auflösung mittels eines optischen Aktuators vervierfacht wird, werden UHD-kompatible Projektoren immer günstiger. Doch der Teufel liegt meist im Detail und der Käufer musste bisher stets kompromissbereit sein: Entweder wurde die 24Hz-Kinofrequenz nicht korrekt wiedergegeben, die HDMI-Bandbreiten entsprachen nicht dem aktuellen HDMI-2.0-Standard oder es fehlte eine 4K-Zwischenbildberechnung.

Dank der „XPR2“-Technologie von Texas Ins-truments, bei der die Auflösung mittels eines optischen Aktuators vervierfacht wird, werden UHD-kompatible Projektoren immer günstiger. Doch der Teufel liegt meist im Detail und der Käufer musste bisher stets kompromissbereit sein: Entweder wurde die 24Hz-Kinofrequenz nicht korrekt wiedergegeben, die HDMI-Bandbreiten entsprachen nicht dem aktuellen HDMI-2.0-Standard oder es fehlte eine 4K-Zwischenbildberechnung.

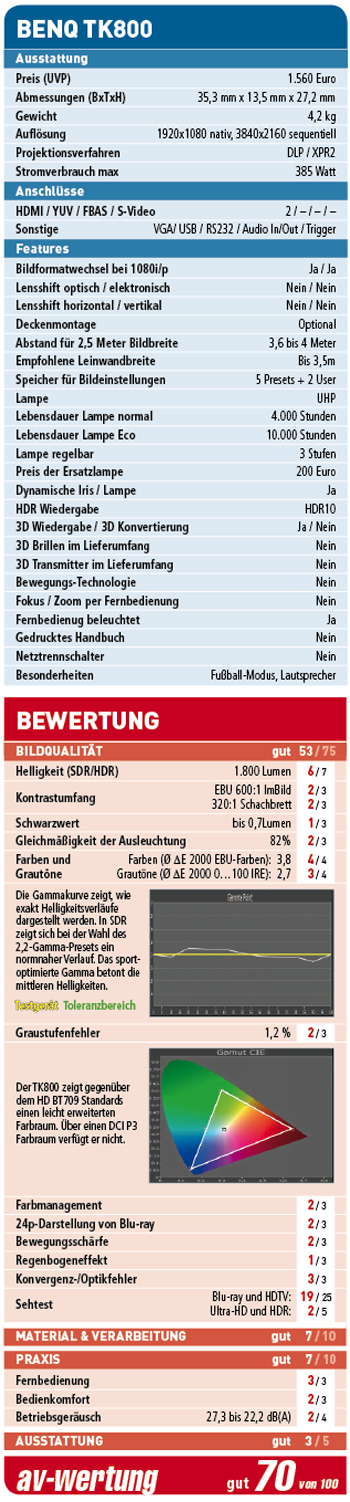

Sportübertragungen profitieren von 4K besonders, denn das Live-Geschehen wirkt noch realer. BenQ trägt dem eigens für Sport optimierten Modell zum UHD-Schnäppchenpreis von gut 1.500 Euro Rechnung.

Sportübertragungen profitieren von 4K besonders, denn das Live-Geschehen wirkt noch realer. BenQ trägt dem eigens für Sport optimierten Modell zum UHD-Schnäppchenpreis von gut 1.500 Euro Rechnung.

Wem der UHD51 noch zu teuer ist, für den hat Optoma das 400 Euro günstigere 4K/HDR-Modell UHD300X im Programm. Doch wo wurde der Rotstift angesetzt?

Wem der UHD51 noch zu teuer ist, für den hat Optoma das 400 Euro günstigere 4K/HDR-Modell UHD300X im Programm. Doch wo wurde der Rotstift angesetzt?

Es ist sechs Jahre her, da enterte Sony mit dem 18.800 Euro teuren 4K-Debütanten VPL-VW1000ES die Heimkinos gut betuchter Kunden. Die 10.000-Euro-Marke wurde erst mit dem VPL-VW500ES geknackt (audiovision 1-2014), 7.000 Euro waren es zwölf Monate später beim VW300 (audiovision 1-2015), bevor man letztes Jahr mit dem VW260 den 4K-Einsteig auf 5.000 senkte.

Es ist sechs Jahre her, da enterte Sony mit dem 18.800 Euro teuren 4K-Debütanten VPL-VW1000ES die Heimkinos gut betuchter Kunden. Die 10.000-Euro-Marke wurde erst mit dem VPL-VW500ES geknackt (audiovision 1-2014), 7.000 Euro waren es zwölf Monate später beim VW300 (audiovision 1-2015), bevor man letztes Jahr mit dem VW260 den 4K-Einsteig auf 5.000 senkte.